Stehen wir vor einer stillen Epidemie, die unsere Kleinsten bedroht? Die Neonatalsepsis, eine lebensbedrohliche Infektion bei Neugeborenen, fordert jährlich tausende Opfer und wirft dringende Fragen nach Prävention und Behandlung auf.

Die Gesundheit von Früh- und Neugeborenen ist ein fragiles Gut. Im Jahr 2024 werden in Deutschland rund 650.000 Neugeborene erwartet. Die erschreckende Realität zeigt, dass etwa 7.000 von ihnen, also 1,1 %, an einer neonatalen Sepsis erkranken. Besonders gefährdet sind Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 Gramm. Diese Gruppe, die etwa 1,3 % der Neugeborenen ausmacht, trägt ein zehnmal höheres Risiko, an Sepsis zu erkranken, verglichen mit reif geborenen Kindern. Diese Zahlen sind ein Weckruf und fordern uns auf, die Ursachen und Mechanismen der Neonatalsepsis genauer zu untersuchen.

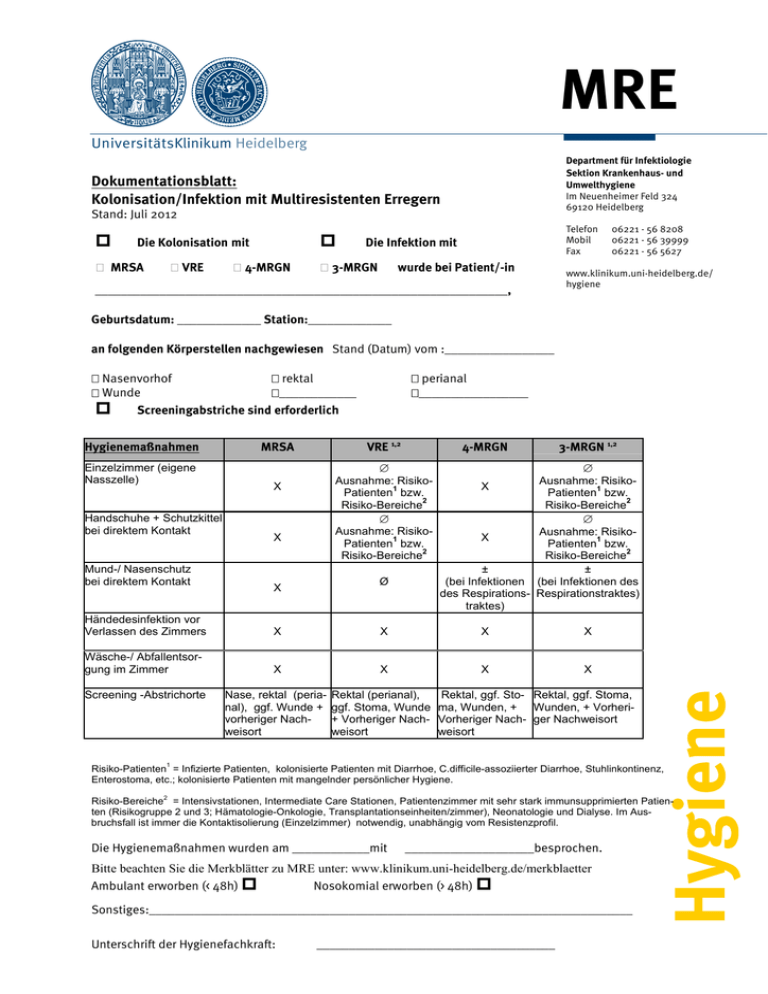

Die Unterscheidung zwischen Kolonisation und Infektion ist von entscheidender Bedeutung, um die richtige Diagnose und Behandlung zu gewährleisten. Kolonisation beschreibt die bloße Ansiedlung von Mikroorganismen, wie Bakterien und Pilzen, auf Haut oder Schleimhäuten, ohne dass diese in den Organismus eindringen. Eine Infektion hingegen ist das Eindringen und die Vermehrung von Krankheitserregern in das Gewebe, was zu einer Entzündungsreaktion und Krankheitssymptomen führt. Die Herausforderung besteht darin, die Grenze zwischen harmloser Besiedlung und potenziell lebensbedrohlicher Infektion zu erkennen und zu verstehen.

Die Mikrobiologie unterscheidet zwischen verschiedenen Stadien der Wundbesiedlung, die auch für die Behandlung von Früh- und Neugeborenen relevant sind. Eine Wunde kann kontaminiert, kolonisiert, kritisch kolonisiert oder infiziert sein. Eine Kontamination bedeutet das Vorhandensein von Mikroorganismen, ohne dass diese sich vermehren oder eine Reaktion des Körpers auslösen. Bei der Kolonisation siedeln sich die Mikroorganismen an und vermehren sich, ohne dass eine Infektion vorliegt. Eine kritische Kolonisation liegt vor, wenn die Anzahl der Mikroorganismen ansteigt und die Wundheilung beeinträchtigt wird. Schließlich führt eine Infektion zu einer Entzündungsreaktion, die lokal oder systemisch sein kann und im schlimmsten Fall zu einer Sepsis führt. Diese Stadien verdeutlichen, dass die Besiedlung von Mikroorganismen nicht immer gleichbedeutend mit einer Infektion ist, aber eine Infektion oft aus einer Kolonisation resultiert.

Chronische Infektionen der Atemwege und die Kolonisation mit bestimmten Erregern stellen eine besondere Herausforderung dar. Die Abgrenzung zwischen Kolonisation und Infektion ist hier oft schwierig, da sowohl die Immunantwort des Wirts als auch die Eigenschaften des Erregers eine Rolle spielen. Beeinträchtigungen der Immunabwehr und strukturelle Lungenschäden prädisponieren für langsam verlaufende oder chronische Infektionen. Die Behandlung dieser komplexen Fälle erfordert eine differenzierte Diagnostik und Therapie.

Die Notwendigkeit eines Kolonisationsscreenings auf multiresistente Erreger (MRE) wie MRSA und MRGN ist unbestritten. Viele Erreger besiedeln den menschlichen Körper, bevor sie eine Infektion auslösen. Typische Orte der Besiedlung sind die Haut, die Nasenvorhöfe und die Schleimhäute des Mund-Nasenraums und des Darms. Ein Screening ermöglicht es, potenzielle Risikopatienten frühzeitig zu identifizieren und Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von MRE zu ergreifen, was besonders in Krankenhäusern von großer Bedeutung ist.

Die virale Vermehrung und die Anwendung von Virostatika sind weitere wichtige Aspekte in der Behandlung von Infektionen. Virostatika hemmen die Ausbreitung von Viren, indem sie den viralen Vermehrungszyklus an verschiedenen Stellen unterbrechen. Da der Höhepunkt der viralen Vermehrung oft mit dem Einsetzen der klinischen Symptomatik erreicht ist, ist eine rasche Diagnostik entscheidend, um die Virostatika rechtzeitig einzusetzen. Die Einteilung der Wirkungsbereiche von Desinfektionsmitteln ist ebenfalls von Bedeutung, um eine effektive Prävention und Behandlung von Infektionen zu gewährleisten.

Die Bekämpfung der Neonatalsepsis erfordert einen multidisziplinären Ansatz. Ärzte, Pflegekräfte, Mikrobiologen und Infektiologen müssen zusammenarbeiten, um die Risikofaktoren zu identifizieren, präventive Maßnahmen zu ergreifen und eine frühzeitige Diagnose und Behandlung zu gewährleisten. Hygienemaßnahmen, wie eine sorgfältige Händedesinfektion, spielen eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung der Ausbreitung von Erregern. Eine rationale Antibiotikatherapie, die auf den spezifischen Erregern basiert, ist unerlässlich, um Resistenzen zu vermeiden.

Darüber hinaus sind Impfungen ein wichtiger Bestandteil der Prävention. Impfungen gegen bestimmte Erreger, die bei Neugeborenen Sepsis verursachen können, sind von großer Bedeutung. Auch die Ernährung spielt eine Rolle. Gestillte Kinder haben ein geringeres Risiko, an Sepsis zu erkranken, da Muttermilch Antikörper und andere schützende Substanzen enthält. Eine umfassende Versorgung von Früh- und Neugeborenen umfasst auch die Unterstützung der Eltern. Aufklärung über Risikofaktoren, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten ist wichtig, damit die Eltern ihre Kinder optimal versorgen können.

Die Forschung spielt eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung der Neonatalsepsis. Wissenschaftler arbeiten unermüdlich daran, neue Erkenntnisse über die Pathophysiologie der Erkrankung zu gewinnen und neue diagnostische und therapeutische Strategien zu entwickeln. Die Entwicklung neuer Impfstoffe, die Verbesserung der Diagnostik und die Erforschung neuer Antibiotika sind von großer Bedeutung. Klinische Studien, in denen neue Behandlungsansätze getestet werden, sind unerlässlich, um die Überlebensrate und die Langzeitgesundheit von Früh- und Neugeborenen zu verbessern.

Die Neonatalsepsis ist eine komplexe Erkrankung, die eine umfassende und interdisziplinäre Herangehensweise erfordert. Durch die Zusammenarbeit von Fachleuten, die Anwendung evidenzbasierter Therapien und die ständige Weiterentwicklung der Forschung können wir die Inzidenz der Neonatalsepsis senken und die Zukunft unserer kleinsten Patienten sichern.