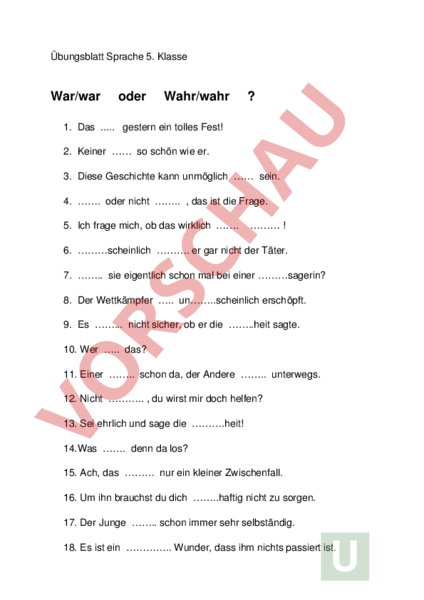

Ist Ihnen schon einmal die scheinbar beiläufige, aber dennoch eindringliche Frage begegnet: „Nicht wahr?“ – und haben Sie sich dabei gefragt, was genau dahintersteckt? Die scheinbar einfache Frage „Nicht wahr?“ birgt eine Fülle an sprachlichen Nuancen und kulturellen Implikationen, die weit über ihre oberflächliche Bedeutung hinausgehen.

Die kleine Frage „Nicht wahr?“ ist mehr als nur eine rhetorische Floskel; sie ist ein Fenster in die Welt der süddeutschen Dialekte und eine Brücke zu einem tieferen Verständnis der menschlichen Kommunikation. Sie fungiert als eine Art sozialer Klebstoff, der dazu dient, Zustimmung zu suchen, Gemeinsamkeit zu signalisieren und eine engere Beziehung zum Gesprächspartner aufzubauen. In Süddeutschland, wo sie besonders häufig verwendet wird, hat sie eine ganz eigene Klangfarbe und Bedeutung, die sich von ihrer Verwendung in anderen Regionen unterscheidet. Aber wie genau funktioniert diese kleine Frage und was macht sie so besonders? Welche Geheimnisse birgt sie in sich?

| Merkmal | Details |

|---|---|

| Ursprung | Entstammt den süddeutschen Dialekten, insbesondere dem Bairischen und Schwäbischen. |

| Funktion | Dient als Bestätigungssuche, zur Betonung des Gesagten und zur Herstellung von sozialer Bindung. |

| Verbreitung | Weit verbreitet in Bayern, Baden-Württemberg und Teilen von Rheinland-Pfalz und Hessen. |

| Varianten | „Gell“ (vor allem im Schwäbischen) und „gell?“; „net wahr?“ |

| Bedeutung | Verlangt Zustimmung, drückt Vertrautheit aus und dient der Verstärkung der Aussage. |

| Konnotation | Kann je nach Kontext als freundlich, einladend oder auch leicht fordernd wahrgenommen werden. |

| Beispiele | „Das Wetter ist heute schön, nicht wahr?“; „Du hast das gut gemacht, gell?“ |

| Einflussfaktoren | Dialekt, soziale Situation, Gesprächspartner, und die Beziehung zwischen den Personen. |

| Vergleich | Ähnlichkeiten zu anderen Bestätigungsfragen wie „oder?“ oder „nicht?“ in anderen deutschen Dialekten. |

| Kulturelle Aspekte | Spiegelbild der süddeutschen Mentalität, die Wert auf Geselligkeit und Harmonie legt. |

Quelle: Wikipedia - Gell

Die Frage „Nicht wahr?“ als Ausdruck des süddeutschen Sprachgebrauchs offenbart uns eine faszinierende Facette der deutschen Sprache. Sie ist mehr als nur eine rhetorische Figur, sie ist ein Schlüssel zum Verständnis der lokalen Kultur und der zwischenmenschlichen Beziehungen. Man könnte sie als eine Art sprachliches Ja-Sager, eine elegante und subtile Art der Bestätigungssuche, die den Dialog bereichert und die zwischenmenschliche Verbindung stärkt, bezeichnen. Sie ist ein Zeichen der Vertrautheit und der Verbundenheit, die in den süddeutschen Regionen so tief verwurzelt ist.

Die Nutzung von „Nicht wahr?“ in Süddeutschland ist eng mit den Dialekten und der regionalen Mentalität verbunden. In Bayern und Baden-Württemberg, den Hochburgen dieser sprachlichen Eigenart, gehört sie zum alltäglichen Sprachgebrauch wie das Servus oder das Grüß Gott. Sie ist nicht nur eine Frage, sondern auch ein Ausdruck der Geselligkeit, der Freundlichkeit und des Gemeinschaftsgefühls, das in diesen Regionen hoch gehalten wird. Die Betonung, der Tonfall und die Art und Weise, wie die Frage gestellt wird, können dabei variieren und die Nuancen der Bedeutung verändern. Ein leichtes Nicht wahr? kann Zustimmung suchen, während ein betontes Nicht wahr?! eine stärkere Bestätigung oder sogar eine implizite Aufforderung zur Zustimmung beinhaltet.

Im Gegensatz zu anderen rhetorischen Fragen, die eher dazu dienen, eine Aussage zu verstärken oder zu betonen, hat Nicht wahr? in Süddeutschland oft eine soziale Funktion. Sie lädt den Gesprächspartner ein, sich an der Konversation zu beteiligen und seine Zustimmung zu bekunden. Sie signalisiert Vertrautheit und die Bereitschaft, eine gemeinsame Basis zu schaffen. Wenn ein Bayer oder Schwabe „Nicht wahr?“ sagt, möchte er nicht nur wissen, ob der Gesprächspartner seiner Meinung ist, sondern auch eine soziale Bindung herstellen. Es ist ein kleines Ritual, das die Gemeinschaft stärkt und das Gefühl der Zugehörigkeit fördert.

Die Dialekte spielen dabei eine entscheidende Rolle. In den bayerischen und schwäbischen Dialekten gibt es sogar spezifische Variationen von Nicht wahr?, wie zum Beispiel Gell oder Gelle?. Diese Variationen sind noch direkter und unmittelbarer und unterstreichen die bereits vorhandene Nähe und Vertrautheit. Gell ist ein typisch schwäbisches Wort, das die gleiche Funktion wie Nicht wahr? erfüllt, aber noch direkter und informeller wirkt. Es ist ein Zeichen der tiefen Verwurzelung in der lokalen Kultur und Sprache.

Die Verwendung von „Nicht wahr?“ in Süddeutschland unterliegt auch bestimmten Regeln und Konventionen. Sie wird oft in informellen Gesprächen verwendet, aber auch in formelleren Situationen kann sie eingesetzt werden, um eine positive Atmosphäre zu schaffen. Die Wahl des richtigen Moments und die Art und Weise, wie die Frage gestellt wird, sind entscheidend. Ein unangebrachtes „Nicht wahr?“ kann irritierend wirken, während ein geschickt platziertes „Nicht wahr?“ eine Brücke zwischen den Gesprächspartnern baut.

Die sprachliche Vielfalt Deutschlands spiegelt sich in der Verwendung von „Nicht wahr?“ wider. In anderen Regionen Deutschlands sind ähnliche Konstruktionen wie Oder?, Nicht? oder Gelle? üblich, aber sie haben nicht immer die gleiche Bedeutung oder Funktion. Diese sprachlichen Unterschiede sind ein Beleg für die Vielfalt der deutschen Sprache und die unterschiedlichen kulturellen Prägungen in den einzelnen Regionen.

Die Analyse der Frage „Nicht wahr?“ zeigt, dass Sprache mehr ist als nur ein Kommunikationsmittel. Sie ist ein Spiegel der Kultur, der Werte und der zwischenmenschlichen Beziehungen. In Süddeutschland ist „Nicht wahr?“ ein Ausdruck der Geselligkeit, der Gemeinschaft und der tiefen Verwurzelung in der lokalen Kultur. Sie ist ein kleines, aber feines Detail, das die sprachliche Vielfalt Deutschlands bereichert und uns ein tieferes Verständnis für die Menschen und ihre Art zu kommunizieren ermöglicht. Sie ist ein lebendiges Zeugnis der menschlichen Fähigkeit, über Worte hinaus Beziehungen aufzubauen und eine gemeinsame Identität zu schaffen.

Wenn Sie das nächste Mal in Süddeutschland sind und ein „Nicht wahr?“ hören, denken Sie daran, dass Sie nicht nur eine Frage hören, sondern einen Teil der Kultur, der Geschichte und der Seele dieser Regionen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass das kleine Wort „Nicht wahr?“ weit mehr ist als nur eine Frage. Es ist ein Ausdruck süddeutscher Lebensart, ein Zeichen von Vertrautheit und ein Symbol für die tief verwurzelte Geselligkeit und Gemeinschaft in dieser Region. Es ist ein kleines sprachliches Juwel, das die Vielfalt der deutschen Sprache bereichert und uns daran erinnert, wie wichtig es ist, die feinen Unterschiede und Nuancen der menschlichen Kommunikation zu verstehen.

![[PDF] Das Kann Doch Nicht Wahr Sein! De Libro Electrnico | Perlego](https://img.perlego.com/books/RM_Books/libreka_gcyawox/9783744520614_300_450.webp)