Könnte eine scheinbar harmlose Erkältung Ihr Kind ernsthaft gefährden? Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist oft unterschätzt, birgt aber ein erhebliches Risiko, insbesondere für Säuglinge und Kleinkinder, und verdient daher unsere volle Aufmerksamkeit.

Das RSV, ein weit verbreitetes RNA-Virus aus der Familie der Pneumoviridae, ist der Hauptverursacher von Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege bei jungen Kindern. Die Ansteckung erfolgt hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion – Husten, Niesen oder auch durch direkten Kontakt. Doch die Tücke des Virus liegt in seiner scheinbaren Harmlosigkeit, die eine unterschätzte Gefahr birgt. Fast alle Kinder machen bis zum Ende ihres zweiten Lebensjahres mindestens eine RSV-Infektion durch, und für viele ist es nur eine unangenehme, aber letztlich vorübergehende Erkrankung. Für andere jedoch kann RSV weitreichende Folgen haben, die von einfachen Erkältungssymptomen bis hin zu schweren Atemwegserkrankungen und Krankenhausaufenthalten reichen.

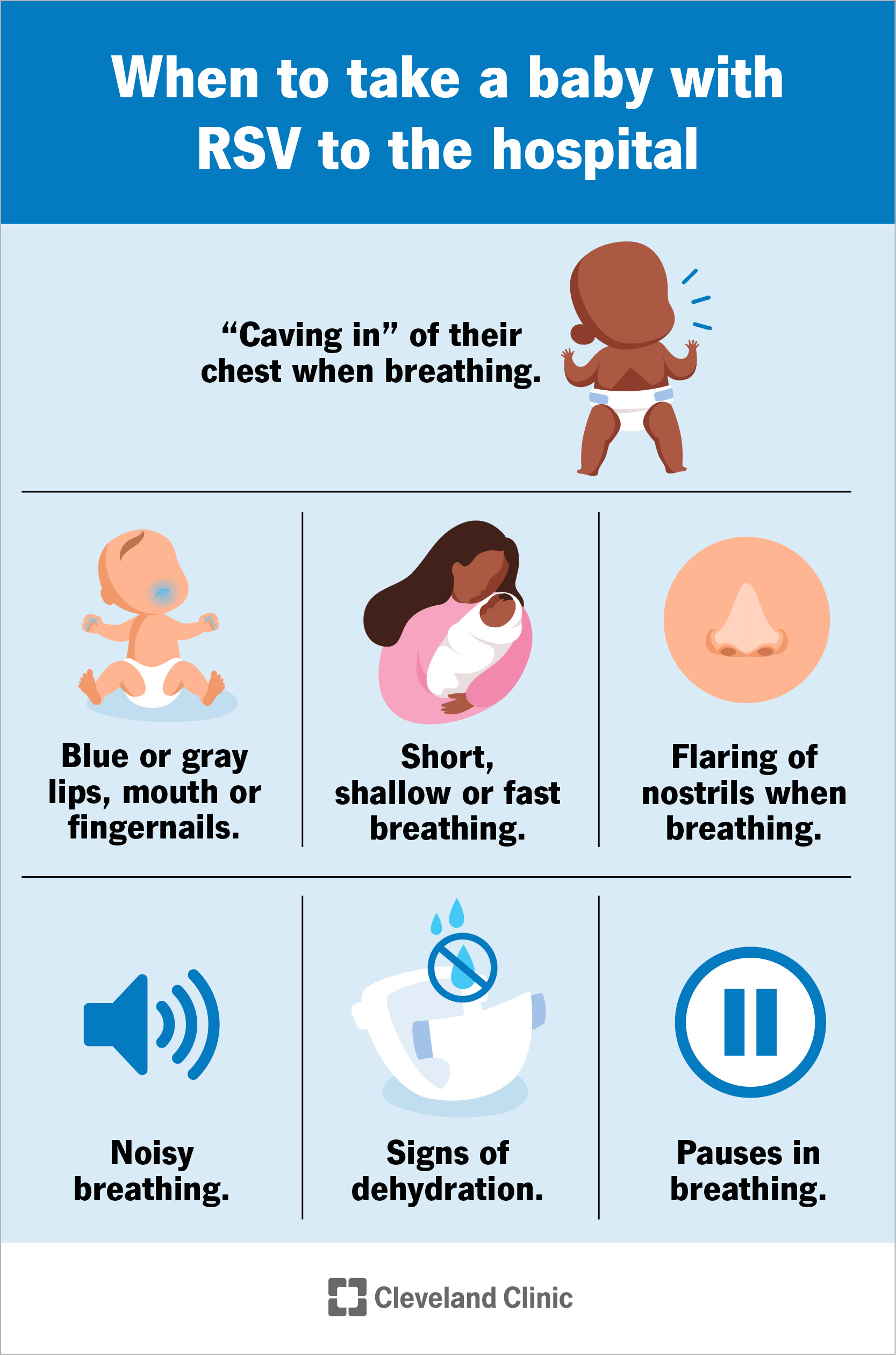

Die Verbreitung des RSV ist saisonal, mit einer deutlichen Häufung in den Wintermonaten und zu Beginn des Frühlings. Dies korreliert mit der Zeit, in der Kinder sich häufiger in geschlossenen Räumen aufhalten und somit die Ansteckungsgefahr steigt. Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen der Ansteckung und dem Auftreten der ersten Symptome, beträgt in der Regel zwei bis acht Tage. Zu den typischen Symptomen gehören eine laufende Nase, Fieber, Husten und Keuchen. Bei Säuglingen und Kleinkindern kann die Erkrankung jedoch schwerwiegender verlaufen und zu Bronchiolitis oder Lungenentzündung führen, die eine stationäre Behandlung erforderlich macht. Ältere Kinder und Erwachsene können ebenfalls an RSV erkranken, meist in Form einer leichteren Erkältung.

In Deutschland besteht seit 2023 eine Meldepflicht für RSV-Infektionen. Dies unterstreicht die Bedeutung der Überwachung und Kontrolle der Ausbreitung des Virus. Es gibt zwar kein offizielles Verbot, Gemeinschaftseinrichtungen bei einer RSV-Infektion zu besuchen, doch aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr ist dies unbedingt zu vermeiden. Besondere Vorsicht ist geboten bei Frühgeborenen, Säuglingen und Menschen mit chronischen Erkrankungen, da diese Gruppen ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe haben. Die Dauer einer RSV-Infektion beträgt in der Regel etwa eine Woche, wobei der Husten länger anhalten kann.

Die Behandlung von RSV-Infektionen konzentriert sich hauptsächlich auf die Linderung der Symptome. Dazu gehören die Gabe von fiebersenkenden Mitteln, das Freihalten der Atemwege durch Nasenspülungen und die Sicherstellung einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr. Antibiotika sind bei RSV-Infektionen in der Regel nicht wirksam, da es sich um eine Viruserkrankung handelt. Nur wenn eine bakterielle Sekundärinfektion vorliegt, können Antibiotika eingesetzt werden. In schweren Fällen kann eine Sauerstofftherapie oder sogar eine künstliche Beatmung notwendig sein. Präventive Maßnahmen sind daher von entscheidender Bedeutung, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren.

Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten zur Prävention. Eine wirksame Methode ist die Gabe monoklonaler Antikörper (Palivizumab, Nirsevimab) oder Immunseren. Diese können das Risiko schwerer Verläufe und Krankenhausaufenthalte deutlich senken. Nirsevimab, das in der Regel einmalig verabreicht wird, bietet einen länger anhaltenden Schutz als Palivizumab, das monatlich injiziert werden muss. Die Prophylaxe erfolgt durch monatliche Injektionen (Palivizumab) oder Einmalgabe (Nirsevimab, längere HWZ) des Antikörperkonzentrats. Diese Präventionsmaßnahme wird insbesondere bei Risikogruppen eingesetzt, um die Gefahr einer schweren Erkrankung zu verringern. Es ist wichtig, sich von einem Arzt beraten zu lassen, ob eine solche Prophylaxe für Ihr Kind geeignet ist.

Die Unterscheidung zwischen RSV und anderen Atemwegserkrankungen, wie beispielsweise der Grippe, ist entscheidend für die richtige Behandlung und Prävention. Während beide Erkrankungen ähnliche Symptome aufweisen können, werden sie durch unterschiedliche Viren verursacht. Ein Arzt kann durch eine Untersuchung feststellen, um welche Erkrankung es sich handelt und die entsprechende Behandlung einleiten. Die Symptome einer RSV-Infektion können denen einer Erkältung ähneln, doch insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern können sie schwerwiegender sein und zu Komplikationen wie Bronchiolitis oder Lungenentzündung führen.

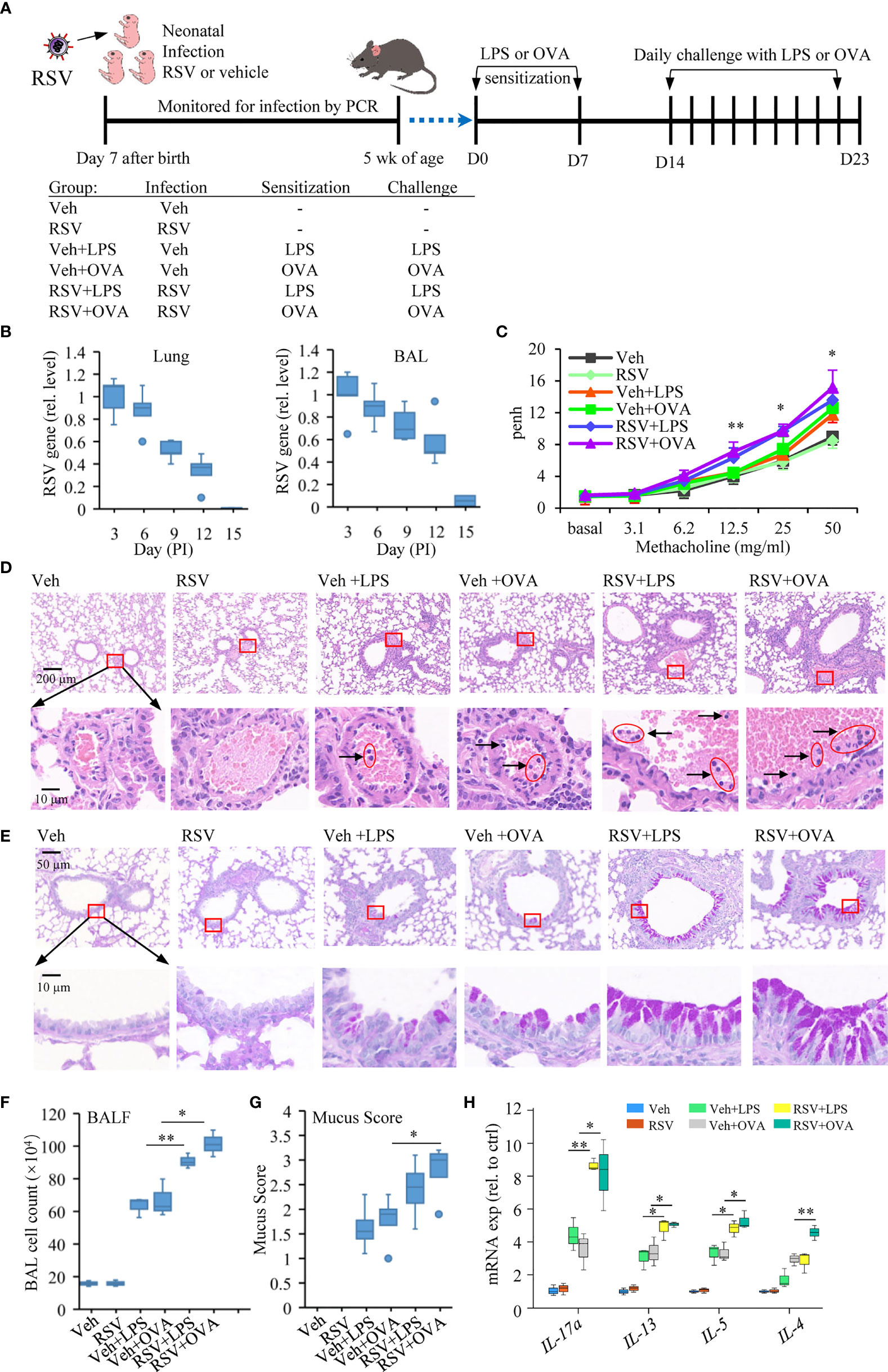

Die Forschung im Bereich RSV schreitet stetig voran. Neue Erkenntnisse über das Virus, seine Übertragungswege und die Entwicklung neuer Therapien werden dazu beitragen, die Auswirkungen dieser Krankheit zu minimieren. In den letzten Jahren wurden beispielsweise vielversprechende Impfstoffe entwickelt, die nun in der klinischen Erprobung sind. Diese Impfstoffe könnten in Zukunft dazu beitragen, die Zahl der RSV-Infektionen zu reduzieren und schwere Verläufe zu verhindern. Auch die Entwicklung neuer antiviraler Medikamente, die gezielt gegen das RSV wirken, ist ein wichtiger Forschungsschwerpunkt.

Neben der medizinischen Forschung spielen auch präventive Maßnahmen eine wichtige Rolle. Dazu gehören gründliches Händewaschen, das Vermeiden von engem Kontakt mit erkrankten Personen und das regelmäßige Lüften von Innenräumen. Auch das Vermeiden von Rauchen in der Nähe von Kindern kann das Risiko einer RSV-Infektion reduzieren. Durch diese einfachen Maßnahmen können Eltern und Betreuer dazu beitragen, das Risiko einer Ansteckung zu minimieren und ihre Kinder zu schützen.

Das Bewusstsein für die Gefahren des RSV ist entscheidend, um die Gesundheit von Säuglingen und Kleinkindern zu schützen. Durch fundierte Informationen, präventive Maßnahmen und eine rasche medizinische Behandlung können Eltern und Ärzte dazu beitragen, schwere Verläufe zu verhindern und die Auswirkungen dieser weit verbreiteten Virusinfektion zu minimieren. Das RSV ist eine ernstzunehmende Gefahr, aber mit den richtigen Kenntnissen und Maßnahmen ist es möglich, unsere Kinder zu schützen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die RSV-Infektion eine unterschätzte Gefahr darstellt, insbesondere für Säuglinge und Kleinkinder. Durch die Beachtung der Symptome, die frühzeitige Erkennung und die Anwendung präventiver Maßnahmen können wir dazu beitragen, die Gesundheit unserer Kinder zu schützen und die Auswirkungen dieser weit verbreiteten Virusinfektion zu minimieren. Die Meldepflicht, die Verfügbarkeit von Prophylaxen und die laufende Forschung unterstreichen die Bedeutung dieses Themas für die öffentliche Gesundheit.