Können wir uns die Grausamkeit und das Ausmaß einer weltweiten Pandemie vorstellen, die mehr Todesopfer forderte als zwei Weltkriege zusammen? Die Spanische Grippe, eine Influenza-Pandemie, die vor über einem Jahrhundert wütete, ist ein dunkles Kapitel der Menschheitsgeschichte, das uns mit aller Macht daran erinnert, wie zerbrechlich unsere Existenz ist und wie schnell sich eine unsichtbare Bedrohung über den Globus ausbreiten kann.

Die Spanische Grippe, die in den Jahren 1918 bis 1920 ihren Höhepunkt erreichte, forderte weltweit zwischen 50 und 100 Millionen Menschenleben. Diese erschreckende Zahl übertrifft die Opferzahlen des Ersten und Zweiten Weltkriegs und verdeutlicht die verheerenden Auswirkungen dieser Pandemie. Doch warum ist diese Katastrophe in der kollektiven Erinnerung so präsent? Und was können wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, um zukünftige Pandemien besser zu bewältigen?

Die Grippe, so unaufdringlich sie im Alltag erscheint, beginnt meist schlagartig. Hohes Fieber, begleitet von Schüttelfrost, Husten, Kopf-, Glieder- und Muskelschmerzen, kündigt ihr Kommen an. Ist der Körper bereits durch andere Faktoren geschwächt, haben Bakterien leichtes Spiel und können zu weiteren Folgeerkrankungen führen. Herzmuskel- und Lungenentzündungen sind nur einige der gefährlichen Komplikationen, die diese Infektion nach sich ziehen kann.

Der Name „Spanische Grippe“ ist irreführend, denn er deutet fälschlicherweise auf einen Ursprung in Spanien hin. Tatsächlich war Spanien im Ersten Weltkrieg ein neutrales Land und erlaubte eine relativ freie Berichterstattung über die Ausbreitung der Krankheit. Andere kriegführende Nationen, die sich in einem Propagandakrieg befanden, versuchten, die Berichterstattung über die verheerende Grippe zu unterdrücken, um die Moral ihrer Truppen und der Bevölkerung nicht zu gefährden. Dadurch schien es, als kämen die ersten Nachrichten über die Seuche aus Spanien, was zu dem Namen „Spanische Grippe“ führte.

Die Geschwindigkeit, mit der die Spanische Grippe ihre Opfer dahinraffte, war beispiellos. In den Vereinigten Staaten kursierten erschreckende Geschichten von Menschen, die morgens krank aufwachten und noch auf dem Weg zur Arbeit starben. Die Symptome waren grauenvoll: Fieber, Kurzatmigkeit und Sauerstoffmangel ließen das Gesicht der Betroffenen bläulich anlaufen. Lungenblutungen verursachten heftiges Erbrechen und Nasenbluten. Viele Opfer ertranken letztendlich in ihren eigenen Körperflüssigkeiten.

Die Symptome der Spanischen Grippe ähnelten denen der typischen Influenza, waren aber deutlich heftiger. Plötzliches Unwohlsein, Gliederschmerzen, trockener Reizhusten und Fieber über 40 °C kennzeichneten den Krankheitsverlauf. Typisch war auch eine Blaufärbung der Haut, die auf den Sauerstoffmangel zurückzuführen war. Besonders gefährdet waren junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 40 Jahren.

Die Spanische Grippe war bekannt für ihre besonders schweren Symptome und die rasche Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Betroffenen. Ein Verständnis der typischen Anzeichen hilft, die verheerende Wirkung dieser Pandemie nachzuvollziehen. Ärzte und Wissenschaftler standen damals vor einer großen Herausforderung, da es weder wirksame Impfstoffe noch antivirale Medikamente gab. Die Behandlung beschränkte sich auf die Linderung der Symptome und die Hoffnung auf die Genesung des Patienten.

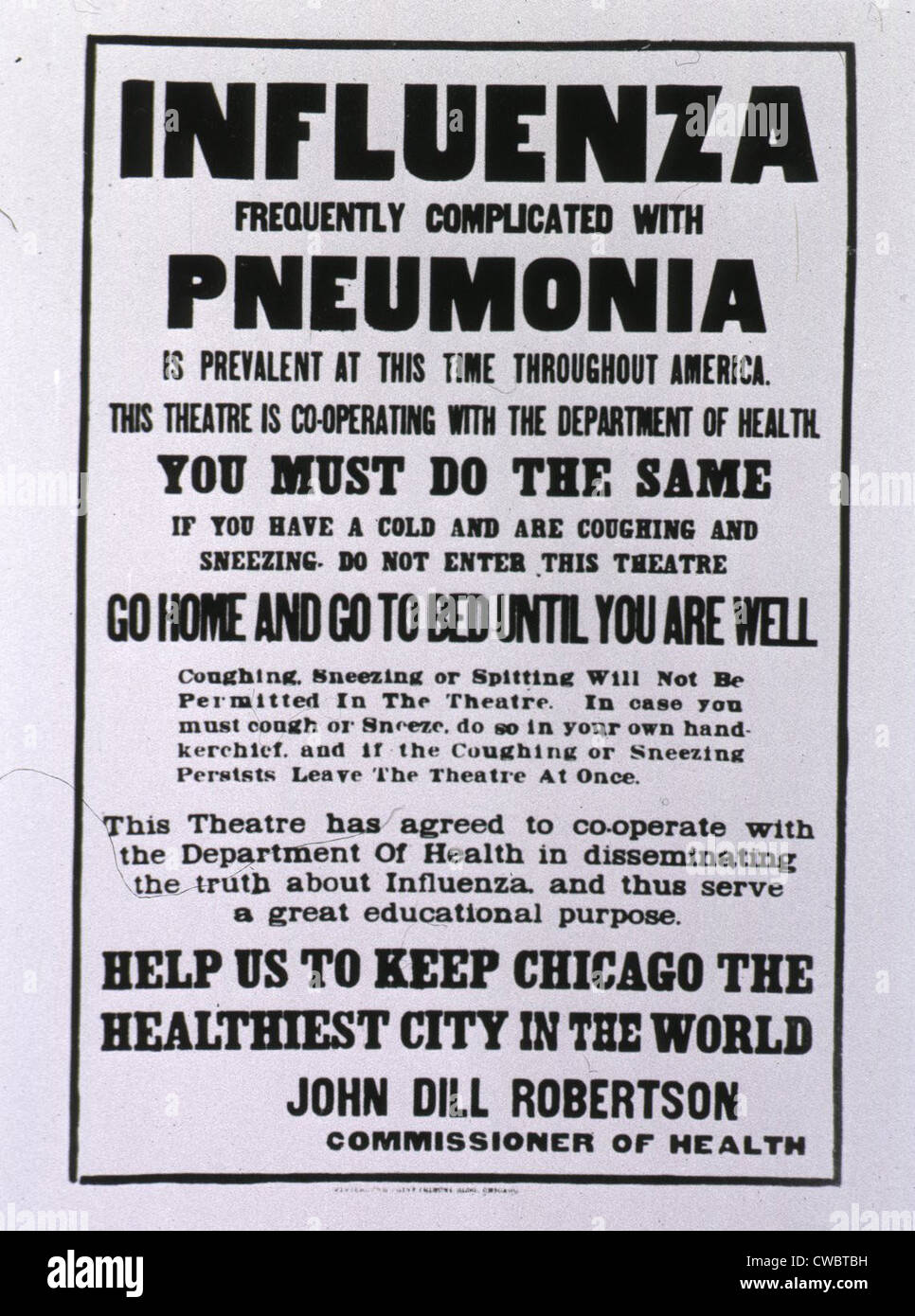

Die Auswirkungen der Spanischen Grippe waren immens. Krankenhäuser waren überfüllt, Ärzte und Pflegekräfte überlastet, und die öffentliche Ordnung drohte zusammenzubrechen. Städte und Gemeinden waren gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen, darunter die Schließung von Schulen, Theatern und Versammlungsorten sowie die Einführung von Maskenpflicht.

Die Spanische Grippe offenbarte die Schwachstellen der damaligen Gesundheitsversorgung und die mangelnde Vorbereitung auf eine Pandemie. Es war eine Zeit, in der wissenschaftliche Erkenntnisse und medizinische Fortschritte noch begrenzt waren. Die katastrophalen Folgen dieser Pandemie führten jedoch zu einem Umdenken und zu Investitionen in die öffentliche Gesundheit und die Forschung im Bereich der Infektionskrankheiten.

Die Ursprünge der Spanischen Grippe sind bis heute nicht vollständig geklärt. Die Forschung geht davon aus, dass der Erreger ein Influenzavirus vom Typ A war, ähnlich wie das Virus, das die Vogelgrippe verursacht. Es wird vermutet, dass das Virus von Vögeln auf den Menschen übertragen wurde und sich dann rasant von Mensch zu Mensch ausbreitete.

Die Spanische Grippe traf eine Welt, die durch den Ersten Weltkrieg bereits stark belastet war. Der Krieg hatte die Bevölkerungen geschwächt und die medizinische Infrastruktur überlastet. Die Pandemie traf daher auf einen Boden, der bereits für die Ausbreitung von Krankheiten günstig war. Der massive Verlust an Menschenleben führte zu wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen, die die Welt nachhaltig prägten.

Heute, mehr als ein Jahrhundert später, sind wir dank des wissenschaftlichen Fortschritts und der verbesserten Gesundheitsversorgung besser gerüstet, um Pandemien zu bekämpfen. Impfstoffe und antivirale Medikamente stehen uns zur Verfügung, und die Überwachung von Krankheiten ist weitaus effektiver geworden. Doch die Spanische Grippe bleibt eine Mahnung, wie schnell sich eine Pandemie ausbreiten kann und wie wichtig es ist, auf zukünftige Bedrohungen vorbereitet zu sein.

Die Geschichte der Spanischen Grippe ist ein eindringlicher Appell an die Menschheit, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und die öffentliche Gesundheit zu stärken. Nur durch gemeinsames Handeln, Forschung und Prävention können wir uns vor den verheerenden Auswirkungen zukünftiger Pandemien schützen und eine gesündere und sicherere Welt für alle schaffen.

Die Spanische Grippe ist mehr als nur eine historische Fußnote. Sie ist eine Mahnung an die ständige Bedrohung durch Infektionskrankheiten und an die Notwendigkeit, wachsam zu bleiben und in die öffentliche Gesundheit zu investieren. Die Geschichte dieser Pandemie sollte uns dazu anregen, die Lehren der Vergangenheit zu nutzen, um uns besser auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten und eine widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen.