Leidet man unter dem Kurzdarmsyndrom (KDS), einer oft unterschätzten Erkrankung, die das Leben der Betroffenen grundlegend verändert? Die Antwort ist ein klares Ja: Die richtige Ernährung ist hier nicht nur wichtig, sie ist überlebensnotwendig, um die Symptome zu lindern, Nährstoffmängel auszugleichen und die Lebensqualität zu verbessern.

Das Kurzdarmsyndrom, oft als Darmversagen oder intestinal failure bezeichnet, ist eine komplexe Erkrankung, die durch die operative Entfernung eines großen Teils des Dünndarms oder durch Funktionsverlust des Darms entsteht. Diese Beeinträchtigung führt zu einer reduzierten Oberfläche für die Aufnahme von Nährstoffen und Flüssigkeiten. Die Folgen sind weitreichend und können von Mangelernährung und Dehydration bis hin zu lebensbedrohlichen Komplikationen reichen. Patienten mit KDS stehen vor großen Herausforderungen, da die Fähigkeit, Nahrung effektiv zu verwerten, stark eingeschränkt ist. Die Behandlung erfordert daher einen multidisziplinären Ansatz, bei dem die Ernährungstherapie eine zentrale Rolle spielt.

Im Folgenden werden wir uns detailliert mit den verschiedenen Aspekten des Kurzdarmsyndroms befassen, von den Ursachen und Symptomen über die Diagnostik und Therapie bis hin zu den spezifischen Ernährungsstrategien, die Betroffenen helfen, mit dieser Erkrankung zu leben. Wir werden die Bedeutung einer individuellen Ernährungsplanung hervorheben und praktische Tipps für den Alltag geben.

| Aspekt | Details |

|---|---|

| Definition & Ursachen | Das Kurzdarmsyndrom (KDS) ist eine Malabsorptionsstörung, die durch die Verkürzung oder Funktionsverlust des Dünndarms entsteht. Häufigste Ursachen sind umfangreiche chirurgische Eingriffe (z.B. bei Morbus Crohn, Mesenterialinfarkt, Darmkrebs, Darmverletzungen) oder schwere Darmerkrankungen. |

| Symptome | Die Symptome variieren stark und hängen von der verbleibenden Darmfläche und der individuellen Anpassungsfähigkeit ab. Typische Symptome sind Durchfall (häufig), Gewichtsverlust, Bauchschmerzen, Blähungen, Dehydration, Nährstoffmängel (Vitamine, Mineralien, Spurenelemente). |

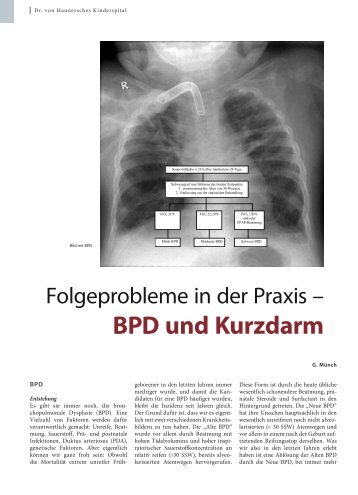

| Diagnostik | Die Diagnose basiert auf Anamnese, klinischer Untersuchung und bildgebenden Verfahren (z.B. Röntgen, CT). Labordiagnostik spielt eine zentrale Rolle zur Bestimmung des Ernährungszustands (Blutbild, Elektrolyte, Vitamine, Spurenelemente) und zur Identifizierung von Komplikationen. |

| Therapie | Die Therapie ist multidisziplinär und umfasst: Ernährungstherapie (oral, enteral, parenteral), medikamentöse Therapie (z.B. zur Reduzierung der Darmsekretion, Prokinetika), Flüssigkeits- und Elektrolytersatz, ggf. operative Korrekturen. In schweren Fällen ist eine parenterale Ernährung (Infusionen direkt in die Blutbahn) unerlässlich. |

| Ernährungsstrategien | Ziel der Ernährungstherapie ist die Sicherstellung einer ausreichenden Nährstoff- und Flüssigkeitszufuhr, die Minimierung von Symptomen und die Optimierung des Ernährungszustands. Dazu gehören:

|

Die Ursachen für das Kurzdarmsyndrom sind vielfältig. Oftmals ist eine schwere Morbus-Crohn-Erkrankung, die immer wiederkehrende Entzündungen des Dünndarms verursacht, der Auslöser. Doch auch akute Gefäßverschlüsse im Dünndarm (Mesenterialinfarkte), Darmkrebs und Bestrahlungen im Bauchraum aufgrund einer Krebserkrankung können dazu führen, dass große Teile des Darms entfernt werden müssen. Darmverletzungen, Darmfisteln und Darmverschlingungen stellen ebenfalls potenzielle Ursachen dar. Die Komplexität der Erkrankung liegt in der variablen Ausprägung, die von der verbliebenen Darmfläche, der Art der Resektion und der individuellen Anpassungsfähigkeit des Patienten abhängt.

Die Symptome des Kurzdarmsyndroms sind ebenso vielfältig wie die Ursachen. Durchfall ist eines der häufigsten und belastendsten Symptome. Er resultiert aus der verminderten Fähigkeit des Darms, Flüssigkeit aufzunehmen, und kann zu Dehydration und Elektrolytstörungen führen. Gewichtsverlust, Bauchschmerzen, Blähungen und ein allgemeines Gefühl der Schwäche sind weitere typische Beschwerden. Darüber hinaus können Mangelerscheinungen an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen auftreten, da die Nährstoffaufnahme beeinträchtigt ist. Dies kann zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen, von Anämie über Knochenstoffwechselstörungen bis hin zu neurologischen Symptomen.

Die Diagnose des Kurzdarmsyndroms basiert auf einer gründlichen Anamnese, der körperlichen Untersuchung und verschiedenen diagnostischen Verfahren. Der Arzt wird zunächst nach den Beschwerden des Patienten fragen und die Krankengeschichte detailliert erheben. Dazu gehören Informationen über frühere Operationen, Vorerkrankungen und die aktuelle Ernährung. Die körperliche Untersuchung umfasst die Beurteilung des Ernährungszustands, die Untersuchung des Bauches und die Suche nach Anzeichen von Dehydration. Bildgebende Verfahren wie Röntgenaufnahmen oder Computertomographien können helfen, die verbleibende Darmfläche zu beurteilen und mögliche Komplikationen zu identifizieren. Labordiagnostische Untersuchungen spielen eine zentrale Rolle bei der Diagnose und Überwachung. Sie umfassen die Bestimmung von Blutwerten, Elektrolyten, Vitaminen und Spurenelementen, um Nährstoffmängel frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Die Therapie des Kurzdarmsyndroms ist komplex und erfordert einen individuellen Behandlungsansatz. Die Ernährungstherapie bildet dabei die Grundlage. Ziel ist es, eine ausreichende Nährstoff- und Flüssigkeitszufuhr sicherzustellen und die Symptome zu minimieren. Die Ernährungsstrategie hängt von der verbleibenden Darmfläche und der individuellen Toleranz ab. In vielen Fällen ist eine Kombination aus oraler, enteraler und parenteraler Ernährung erforderlich. Die orale Ernährung sollte hochkalorisch, flüssigkeitsreich, nährstoffreich und ballaststoffarm sein. Leicht verdauliche Lebensmittel sind zu bevorzugen. In schweren Fällen, insbesondere wenn die orale Ernährung nicht ausreicht, ist eine parenterale Ernährung (PE) unerlässlich. Dabei werden die Nährstoffe direkt in die Blutbahn verabreicht. Medikamentöse Behandlungen können ebenfalls eingesetzt werden, um die Darmmotilität zu regulieren, die Sekretion zu reduzieren und die Absorption zu verbessern. In einigen Fällen können operative Eingriffe notwendig sein, um die Darmfunktion zu verbessern oder Komplikationen zu behandeln.

Die Ernährungsstrategien bei Kurzdarmsyndrom zielen darauf ab, eine ausgewogene und verträgliche Ernährung zu gewährleisten, die den spezifischen Bedürfnissen der Patienten entspricht. Die Auswahl leicht verdaulicher und nährstoffreicher Lebensmittel ist entscheidend, um Symptome zu lindern und die Nährstoffversorgung zu optimieren. Die orale Ernährung spielt eine zentrale Rolle. Es ist wichtig, eine hochkalorische Ernährung zu sich zu nehmen, um den Energiebedarf zu decken, der durch die Malabsorption erhöht ist. Flüssigkeitsreiche Mahlzeiten helfen, den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen und Dehydration vorzubeugen. Nährstoffreiche Lebensmittel, die reich an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen sind, sind unerlässlich, um Mangelerscheinungen vorzubeugen. Ballaststoffarme Kost kann helfen, Durchfall zu reduzieren. Die Ernährung sollte in kleinen, häufigen Mahlzeiten über den Tag verteilt eingenommen werden, um die Verträglichkeit zu verbessern und die Nährstoffaufnahme zu optimieren. Spezifische Diätempfehlungen können je nach individueller Verträglichkeit erforderlich sein, beispielsweise die Vermeidung bestimmter Lebensmittel, die Durchfall verschlimmern.

Die parenterale Ernährung (PE) ist in vielen Fällen ein unverzichtbarer Bestandteil der Therapie. Sie wird eingesetzt, wenn die orale oder enterale Ernährung nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken, oder wenn der Darm nicht in der Lage ist, Nährstoffe ausreichend aufzunehmen. Die PE ermöglicht die direkte Zufuhr von Nährstoffen in die Blutbahn, wodurch die Malabsorption umgangen wird. Die Zusammensetzung der PE wird individuell angepasst und enthält Kohlenhydrate, Fette, Proteine, Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Die PE kann kontinuierlich oder zyklisch verabreicht werden. Die zyklische PE ermöglicht dem Patienten, tagsüber eine orale Ernährung zu sich zu nehmen und die PE während der Nacht zu erhalten. Die PE erfordert eine sorgfältige Überwachung, um Komplikationen wie Infektionen oder Stoffwechselstörungen zu vermeiden.

Die Flüssigkeitszufuhr spielt eine entscheidende Rolle bei der Behandlung des Kurzdarmsyndroms. Durchfall führt zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust, der zu Dehydration und Elektrolytstörungen führen kann. Patienten mit KDS müssen daher ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, um den Verlust auszugleichen. Trinkwasser ist wichtig, aber Elektrolytlösungen können zusätzlich hilfreich sein, um den Verlust von Natrium, Kalium und anderen wichtigen Elektrolyten auszugleichen. Die Flüssigkeitszufuhr sollte über den Tag verteilt erfolgen, um die Belastung des Darms zu reduzieren. Die Menge der benötigten Flüssigkeit hängt von der individuellen Situation ab und sollte in Absprache mit dem Arzt oder Ernährungsberater festgelegt werden.

Die medikamentöse Therapie spielt eine wichtige Rolle bei der Behandlung des Kurzdarmsyndroms. Verschiedene Medikamente können eingesetzt werden, um die Symptome zu lindern, die Darmfunktion zu verbessern und Komplikationen zu behandeln. Antidiarrhoika können helfen, den Durchfall zu reduzieren. Säureblocker können die Produktion von Magensäure reduzieren, was die Nährstoffaufnahme verbessern kann. Prokinetika können die Darmmotilität fördern. Antibiotika können eingesetzt werden, um bakterielle Überwucherung im Darm zu behandeln. Zusätzlich zur medikamentösen Therapie können bestimmte Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt werden, um Nährstoffmängel auszugleichen. Die Auswahl der Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel sollte individuell angepasst und von einem Arzt oder Ernährungsberater überwacht werden.

Die Anpassungsfähigkeit des Darms ist ein wichtiger Faktor bei der Behandlung des Kurzdarmsyndroms. Der verbleibende Darm kann sich im Laufe der Zeit an die veränderten Bedingungen anpassen und seine Funktion verbessern. Dieser Prozess wird als intestinale Adaptation bezeichnet. Die Anpassung kann zu einer verbesserten Nährstoffaufnahme und einer Reduzierung der Symptome führen. Die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung der intestinalen Adaptation. Eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung, die auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten zugeschnitten ist, kann die Anpassung unterstützen. Die frühzeitige Einleitung einer Ernährungstherapie kann die Anpassung des Darms beschleunigen und die Prognose verbessern.

Das Kurzdarmsyndrom stellt eine komplexe Herausforderung dar, die eine sorgfältige Planung und Überwachung erfordert. Durch die Kombination aus Ernährungstherapie, medikamentöser Behandlung und der Unterstützung durch ein multidisziplinäres Team können Patienten mit KDS ein erfülltes Leben führen. Die Anpassung der Ernährung an die individuellen Bedürfnisse, die frühzeitige Behandlung von Komplikationen und die Förderung der intestinalen Adaptation sind entscheidende Faktoren für den Erfolg der Therapie. Mit der richtigen Behandlung und der Unterstützung durch medizinische Fachkräfte können Patienten mit Kurzdarmsyndrom ihre Lebensqualität verbessern und aktiv am Leben teilnehmen.