War Jan Ullrich wirklich ein Opfer seines eigenen Erfolgs, oder trug er die Verantwortung für seinen Absturz selbst? Die Tragödie des Jahrhunderttalents Jan Ullrich ist eine Geschichte von Triumph, Verrat und letztendlich dem Versuch, sich neu zu erfinden, eine Geschichte, die tief in die Seele des Radsports blickt und uns zwingt, über die dunklen Seiten des Erfolgs nachzudenken.

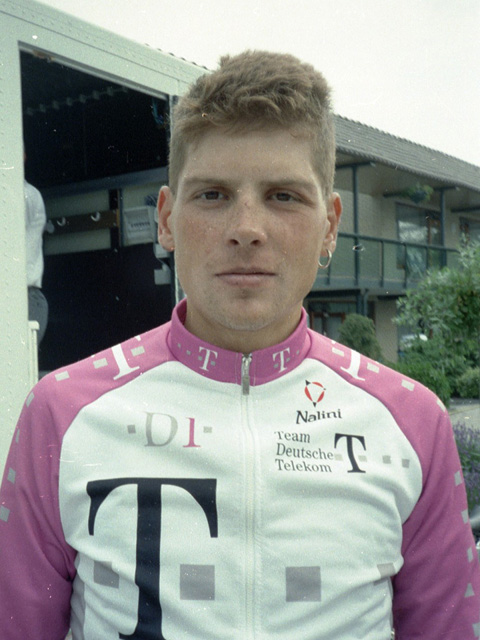

Am 2. Dezember 1973 erblickte Jan Ullrich in Rostock das Licht der Welt. Sein Talent auf dem Rennrad war unbestreitbar. Bereits in jungen Jahren zeichnete sich ab, dass er zu Höherem berufen war. Der Weg an die Spitze schien vorgezeichnet. Doch die Geschichte des Ausnahmesportlers ist eine Geschichte voller Wendungen, die weit über die Grenzen des Sports hinausreicht. Seine Erfolge, darunter der Gewinn der Tour de France im Jahr 1997, machten ihn zu einem Nationalhelden. Die deutsche Öffentlichkeit feierte ihn als den Hoffnungsträger, der den Radsport in Deutschland revolutionieren sollte. Die Bilder des jubelnden Ullrich auf dem Podium in Paris gingen um die Welt und prägten eine Generation. Aber hinter dem Glanz verbarg sich eine andere Realität, eine Realität, die von Doping, Intrigen und persönlichen Abgründen gezeichnet war.

Der Mythos Jan Ullrich, ein Mann mit vielen Facetten, wird durch folgende Tabelle zusammengefasst:

| Aspekt | Details |

|---|---|

| Voller Name | Jan Ullrich |

| Geburtsdatum | 2. Dezember 1973 |

| Geburtsort | Rostock, Deutschland |

| Nationalität | Deutsch |

| Größe | 1,83 m |

| Gewicht (im Wettkampf) | 70-74 kg |

| Familienstand | Geschieden, mehrere Kinder |

| Karrierebeginn | 1995 (Profi) |

| Karriereende | 2007 |

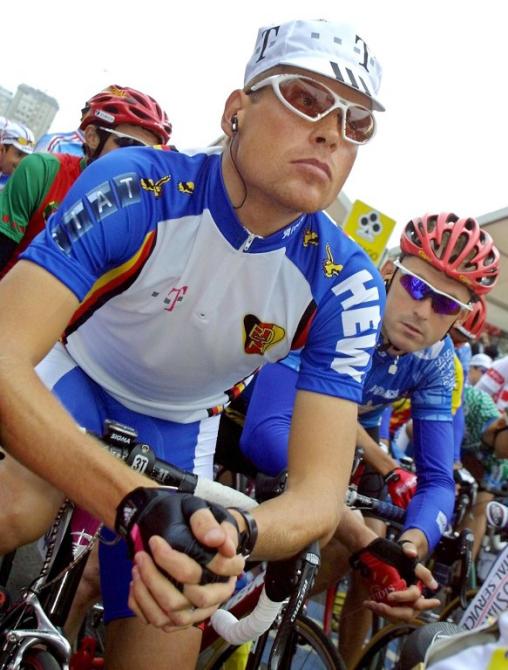

| Teams (Auswahl) | Deutsche Telekom / T-Mobile |

| Größte Erfolge | Gewinn der Tour de France 1997, Goldmedaille im Straßenrennen bei den Olympischen Spielen 2000, Gewinn der Vuelta a España 1999, mehrfache Podiumsplatzierungen bei der Tour de France |

| Bekannt für | Ausdauer, Kletterfähigkeiten, Rivalität mit Lance Armstrong |

| Dopinggeständnis | 2013 (Geständnis in Bezug auf Blutdoping) |

| Kontroversen | Verwicklung in die Operation Puerto, Alkohol- und Drogenprobleme nach der aktiven Karriere |

| Aktuelle Tätigkeit | Verschiedene Medienauftritte, Teilnahme an Wohltätigkeitsveranstaltungen |

| Website (Referenz) | Wikipedia-Eintrag zu Jan Ullrich |

Ullrichs Aufstieg war rasant. Als junger Fahrer zeigte er bereits außergewöhnliches Talent. Er gewann die Junioren-Weltmeisterschaft und wechselte bald darauf ins Profilager. Seine Dominanz bei der Tour de France 1997, bei der er als erster Deutscher das berühmteste Radrennen der Welt gewann, war ein Meilenstein. Das Gelbe Trikot schien ihm wie auf den Leib geschneidert. Der Erfolg brachte Ruhm, Ehre und enorme finanzielle Vorteile. Doch der Druck wuchs mit der Popularität. Die Erwartungen waren enorm, und die Konkurrenz, insbesondere durch Lance Armstrong, war gnadenlos.

Die Schattenseiten des Radsports, die im Doping ihren Ausdruck fanden, holten Ullrich ein. Die Anschuldigungen und schließlich das Geständnis, im Rahmen der Operation Puerto in Dopingpraktiken verwickelt gewesen zu sein, zerstörten seinen Ruf und seine Karriere. Der Absturz war tiefgreifend und öffentlich. Er verlor Sponsoren, Titel und die Anerkennung der Öffentlichkeit. Die Enttäuschung der Fans war groß, die Tragödie des gefallenen Helden perfekt.

Die Dokumentation, die in München vorgestellt wurde, offenbarte die Zerrissenheit des Menschen Jan Ullrich. Er gestand, dass er nicht Verräter seines geliebten Radsports sein wollte, was tief blicken lässt. Die Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit, die er nun öffentlich zugibt, war schmerzhaft und offenbarte eine Zerrissenheit, die von großen Ambitionen, dem Druck des Erfolgs und schließlich der Verzweiflung geprägt war. Die Alkoholsucht, der Konsum von Kokain und der Absturz in ein dunkles Loch, in dem er dem Tod nahe war, sind Zeugnisse einer verlorenen Seele, die versuchte, den Schmerz und die Schuld zu betäuben.

Ullrichs Geschichte ist mehr als nur eine Sportlerbiografie. Es ist eine Geschichte über menschliche Schwächen, über den Preis des Erfolgs und über die Suche nach Erlösung. Er selbst beschreibt den Prozess der Dokumentation als einen Weg zurück ins Leben, als eine Möglichkeit, mit der Vergangenheit abzuschließen und eine neue Identität zu finden. Die Frage, ob ihm dies gelingen wird, beschäftigt die Öffentlichkeit bis heute.

Die Tragödie des Jan Ullrich ist ein Spiegelbild des Radsports, aber auch ein Spiegelbild der menschlichen Natur. Sie zeigt, wie schnell Erfolg zu Fallstricken werden kann und wie wichtig es ist, die eigenen Grenzen zu kennen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ullrichs Geschichte ist eine Mahnung, dass Ruhm vergänglich ist und dass wahre Größe in der Akzeptanz der eigenen Fehler und in der Fähigkeit liegt, daraus zu lernen.

Die Beichte, die er abgelegt hat, ist ein wichtiger Schritt, um sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Es ist ein Versuch, die Öffentlichkeit an seinen Erfahrungen teilhaben zu lassen und die Geschichte seines Lebens neu zu schreiben. Aber ist es genug? Wird er die verlorene Ehre jemals wiedererlangen? Die Antwort darauf kennt nur er selbst. Sein Schicksal wirft jedoch weiterhin Fragen auf: Kann man jemals vollständig von den Sünden der Vergangenheit befreit werden? Und wie geht man mit der Last des Ruhms und der Schuld um? Die Geschichte des Jan Ullrich ist noch nicht auserzählt, und sie wird uns noch lange beschäftigen.

Die deutsche Öffentlichkeit, die ihn einst feierte, scheint ihn nun anzunehmen. Die Medienauftritte, die er wahrnimmt, die Diskussionen, die er führt, und die Möglichkeit, sein Leben neu zu betrachten, sind Schritte auf dem Weg zur Versöhnung. Die Frage bleibt, ob er tatsächlich einen Neustart wagen kann und ob er die Wunden heilen kann, die er durch seine Entscheidungen und sein Verhalten verursacht hat. Das Vermächtnis des Jan Ullrich ist komplex. Er ist ein Sportheld, ein Doping-Sünder, ein gefallener Star, aber auch ein Mensch, der nach Erlösung sucht. Seine Geschichte wird uns weiterhin beschäftigen, weil sie uns daran erinnert, dass auch die größten Helden menschlich sind.