War das Jahr 1993 wirklich ein Wendepunkt im Leben von Georg Uecker, der das Schicksal des Schauspielers für immer prägte? Die Antwort ist ein klares Ja, denn dieses Jahr markierte nicht nur den Beginn einer medialen Hetzjagd, sondern auch den Moment, in dem der Schauspieler seine HIV-Diagnose öffentlich machte und damit zu einem der wichtigsten Gesichter der HIV-Aufklärung in Deutschland wurde.

Die Figur des Dr. Carsten Flöter aus der Lindenstraße machte Georg Uecker in ganz Deutschland bekannt. Doch hinter der Fassade des beliebten Serienstars verbarg sich ein persönliches Drama, das die Öffentlichkeit erst nach und nach erfuhr. Ueckers mutiger Schritt, seine HIV-Erkrankung öffentlich zu machen, war ein Meilenstein in einer Zeit, in der das Virus noch stark stigmatisiert war und viele Menschen Angst vor der Erkrankung hatten. Sein offenes Bekenntnis und sein unermüdlicher Einsatz für Aufklärung und gegen Diskriminierung machten ihn zu einem Vorbild für viele.

| Biografie | Informationen |

|---|---|

| Name | Georg Uecker |

| Geburtsdatum | 1959 (Alter: 64 Jahre) |

| Geburtsort | Hannover, Deutschland |

| Staatsangehörigkeit | Deutsch |

| Beruf | Schauspieler, Autor |

| Bekannt für | Dr. Carsten Flöter in Lindenstraße |

| HIV-Status | HIV-positiv (öffentlich bekannt seit 1993) |

| Ehepartner | Nicht öffentlich bekannt |

| Auszeichnungen | Keine spezifischen Auszeichnungen bekannt, aber hohes Ansehen für sein Engagement |

| Veröffentlichungen | Autobiografie (2018) |

| Webseite zur Referenz | Wikipedia-Eintrag zu Georg Uecker |

Die mediale Aufmerksamkeit, die Uecker in dieser Zeit erfuhr, war jedoch nicht nur positiv. Wie in dem Gespräch mit Johannes Kram von taz.de deutlich wird, sah sich der Schauspieler mit Häme aus der Community und einer bizarren Medienjagd konfrontiert. Fotografen lauerten ihm auf, und seine optische Veränderung, die durch die HIV-Erkrankung bedingt war, wurde voyeuristisch beäugt und kommentiert. Diese Erfahrungen verdeutlichen, wie tiefgreifend die Stigmatisierung von HIV-positiven Menschen in den 1990er Jahren war.

Die Rolle des Dr. Carsten Flöter in der Lindenstraße spielte dabei eine Doppelrolle. Einerseits verhalf sie Uecker zu großer Bekanntheit und ermöglichte ihm, auf eine breite Öffentlichkeit zuzugehen. Andererseits verstärkte sie den Druck und die Erwartungen an seine Person. Als schwuler Klassensprecher der Nation wurde er wahrgenommen, was sowohl positive als auch negative Auswirkungen hatte. Uecker selbst sprach von einem Nachholbedarf bei queeren Figuren im Fernsehen, was auf die Verantwortung hindeutet, die er als öffentlicher Mensch für die Repräsentation und Akzeptanz von LGBTQ+-Personen wahrnahm.

Ueckers Entscheidung, sich öffentlich zu seiner HIV-Erkrankung zu bekennen, hatte weitreichende Folgen. Er wurde zu einem Sprachrohr für Menschen, die ebenfalls von HIV betroffen waren, und kämpfte unermüdlich gegen die Stigmatisierung und Diskriminierung, die mit der Krankheit einhergingen. Sein Engagement in dieser Zeit war bemerkenswert, insbesondere angesichts der schwierigen Umstände, unter denen er sich befand. Die Tatsache, dass er trotz der medialen Hetzjagd und der persönlichen Herausforderungen weiterhin öffentlich Stellung bezog, zeugt von seinem Mut und seiner Entschlossenheit.

Der Rücktritt aus der Lindenstraße und die anschließende teilweise Rücknahme in die Öffentlichkeit waren verständlich. Die Belastungen, denen Uecker ausgesetzt war, waren immens. Die permanente Beobachtung, die Hassnachrichten und die Notwendigkeit, sich ständig zu verteidigen, konnten für einen Menschen nur schwer zu ertragen sein. Die Entscheidung, sich eine Auszeit zu nehmen und das öffentliche Leben zu verlassen, war daher nachvollziehbar und zeugt von Selbstschutz und Selbstachtung.

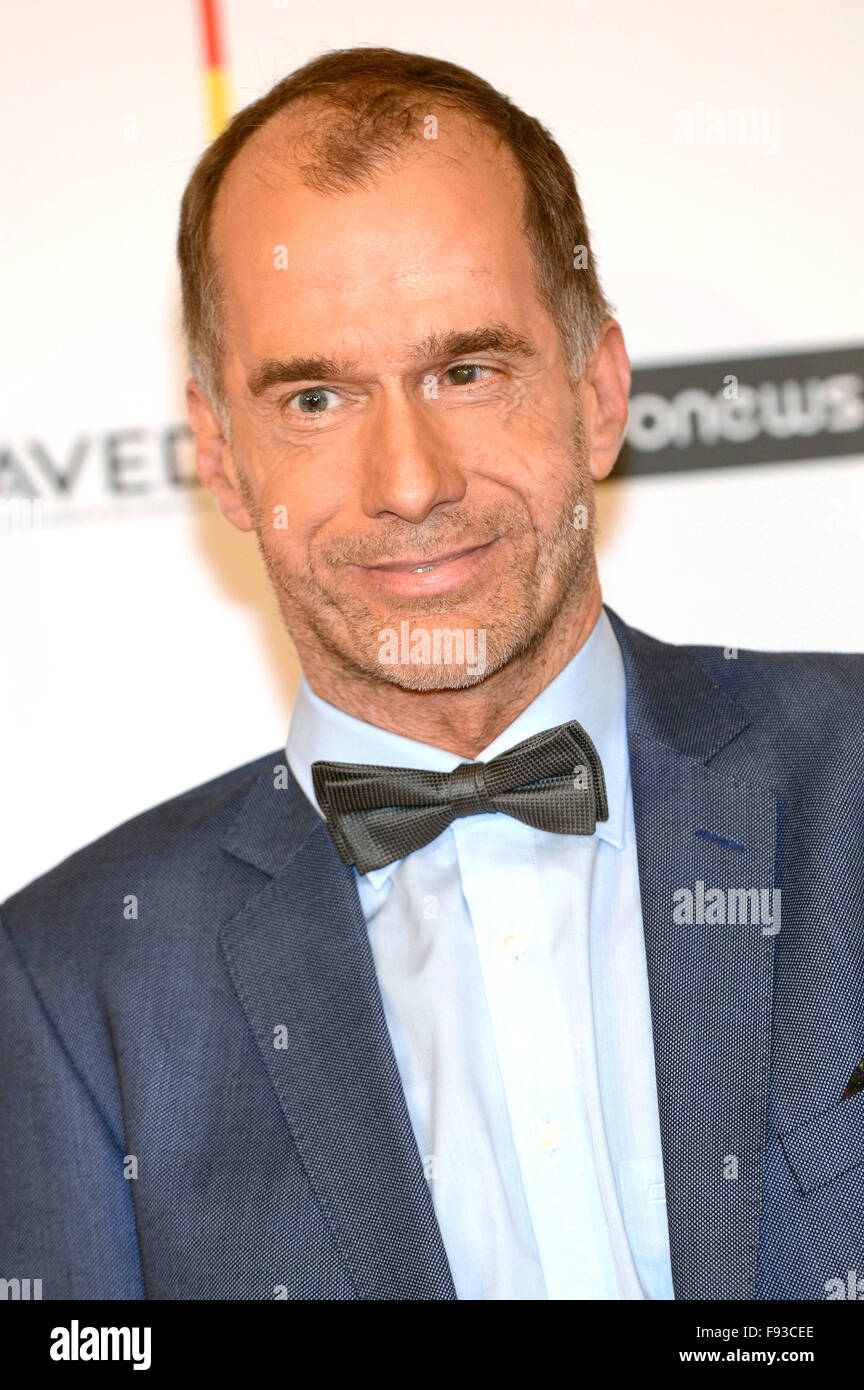

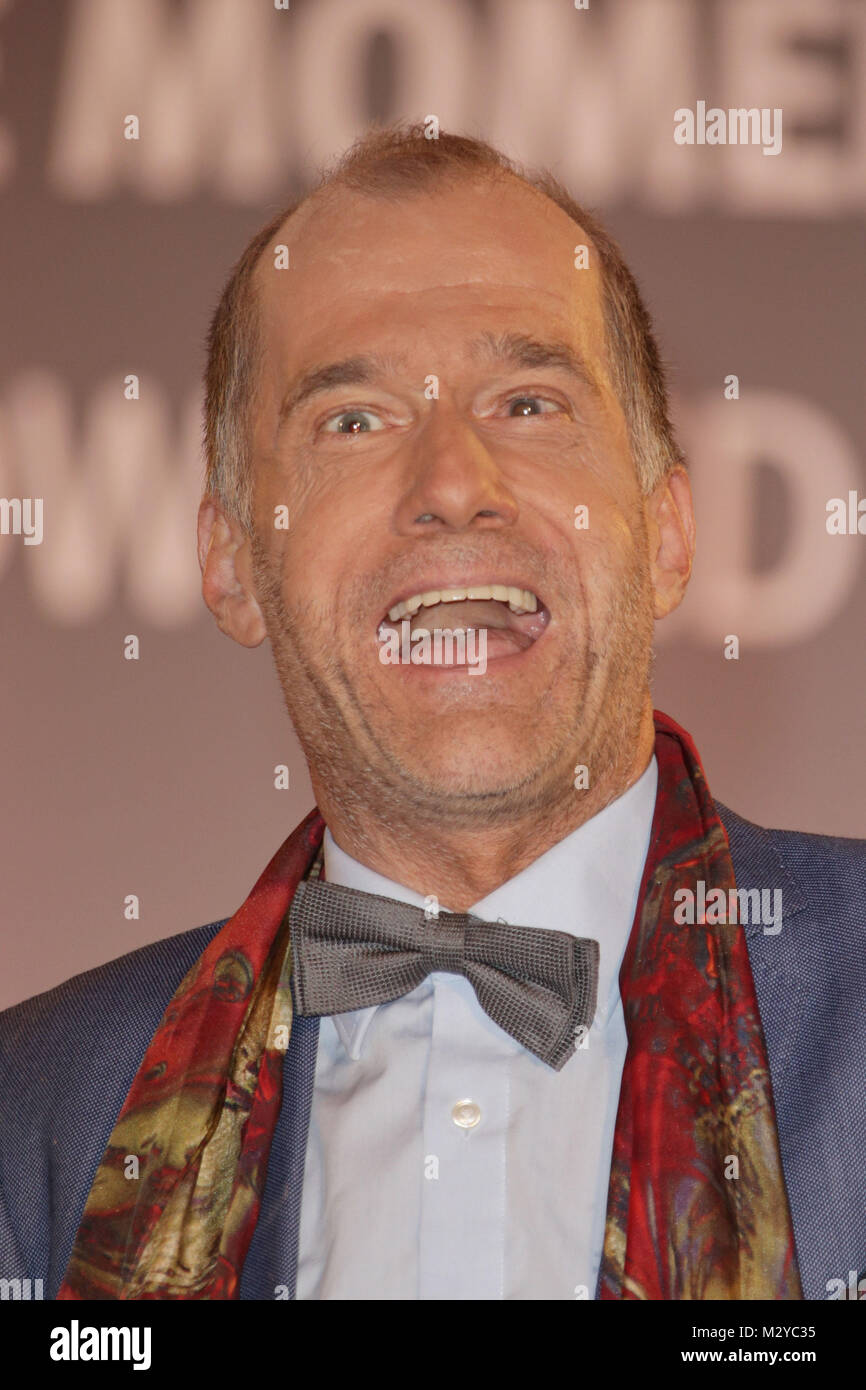

Die aktuellen Nachrichten und Bilder von Georg Uecker, wie sie von WELT angeboten werden, zeigen, dass der Schauspieler auch heute noch aktiv ist und am öffentlichen Leben teilnimmt. Seine seltenen Auftritte, wie der auf dem roten Teppich, sind ein Zeichen dafür, dass er die Kontrolle über seine eigene Darstellung in der Öffentlichkeit zurückgewonnen hat. Die Tatsache, dass er nach wie vor in der Lage ist, sich im Blitzlichtgewitter zu bewegen, deutet auf eine gewisse Genesung und Akzeptanz seiner selbst und seines Schicksals hin.

Die Veröffentlichung seiner Autobiografie im Jahr 2018 ist ein weiterer wichtiger Schritt in Ueckers Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit und seiner Gegenwart. Durch das Buch konnte er seine Geschichte selbst erzählen und seine Erfahrungen mit seinen eigenen Worten teilen. Dies ermöglichte ihm, die Kontrolle über seine eigene Erzählung zu behalten und seine Geschichte authentisch zu präsentieren. Es ist ein Zeichen dafür, dass er sich von den Erfahrungen der Vergangenheit emanzipiert hat und nun bereit ist, seine Lebensgeschichte mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Ueckers Geschichte ist ein Beispiel für den Mut, die Stärke und die Widerstandsfähigkeit eines Menschen, der sich in einer schwierigen Zeit öffentlich zu seiner Erkrankung bekannte und sich für die Rechte anderer einsetzte. Sein Beitrag zur Aufklärung über HIV und zur Akzeptanz von Menschen, die von der Krankheit betroffen sind, ist unschätzbar. Georg Uecker hat bewiesen, dass es möglich ist, trotz widriger Umstände ein erfülltes Leben zu führen und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Sein Leben ist ein Vorbild für viele und ein Zeugnis dafür, wie wichtig es ist, sich für seine Überzeugungen einzusetzen und sich nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen.

Die Medienberichterstattung über Georg Uecker hat sich im Laufe der Jahre gewandelt. Während die ersten Berichte von Sensationslust und Voyeurismus geprägt waren, haben sich die Inhalte mit der Zeit differenzierter und respektvoller gestaltet. Dies spiegelt den Wandel in der Gesellschaft wider, die heute offener mit dem Thema HIV umgeht. Die Tatsache, dass Ueckers Geschichte immer wieder in den Medien aufgegriffen wird, zeigt, dass sein Kampf und sein Engagement nicht vergessen wurden und dass sein Beitrag zur Aufklärung nach wie vor von Bedeutung ist.

Die Tatsache, dass Georg Uecker seine Erfahrungen öffentlich teilte, trug entscheidend dazu bei, das Stigma von HIV zu verringern und die öffentliche Wahrnehmung der Krankheit zu verändern. Sein offenes Bekenntnis und sein unermüdlicher Einsatz für Aufklärung und gegen Diskriminierung machten ihn zu einem Vorbild für viele. Sein Leben ist ein Beweis dafür, dass es möglich ist, trotz widriger Umstände ein erfülltes Leben zu führen und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Er hat gezeigt, dass man mit Mut und Entschlossenheit die Herausforderungen des Lebens meistern kann.

Die Diskussion über Georg Uecker und seine HIV-Erkrankung ist auch heute noch relevant. Sie erinnert uns daran, dass das Thema HIV und AIDS nach wie vor aktuell ist und dass es wichtig ist, sich weiterhin für Aufklärung und Prävention einzusetzen. Ueckers Geschichte ist ein Appell an uns alle, uns für eine offene und tolerante Gesellschaft einzusetzen, in der Menschen mit HIV und AIDS ohne Vorurteile und Diskriminierung leben können.

Die Rolle, die Georg Uecker in der Lindenstraße spielte, hat ihn zu einem der bekanntesten Gesichter Deutschlands gemacht. Doch seine wahre Leistung liegt darin, dass er sich der Öffentlichkeit stellte und über seine HIV-Erkrankung sprach. Er gab vielen Menschen Mut und Hoffnung und setzte sich unermüdlich für Aufklärung und gegen Diskriminierung ein. Sein Leben ist ein Beispiel für den Mut, die Stärke und die Widerstandsfähigkeit eines Menschen, der sich in einer schwierigen Zeit öffentlich zu seiner Erkrankung bekannte und sich für die Rechte anderer einsetzte. Georg Ueckers Geschichte ist eine Erinnerung daran, dass es wichtig ist, sich für seine Überzeugungen einzusetzen und sich nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen.

Die Medienpräsenz Georg Ueckers zeigt, dass sein Leben auch nach der Lindenstraße weitergeht. Sein Engagement und sein Mut sind bis heute unvergessen. Er hat nicht nur eine Rolle in einer beliebten Fernsehserie gespielt, sondern auch eine wichtige Rolle im Kampf gegen HIV und AIDS. Sein Leben ist ein Beispiel dafür, dass man auch in schwierigen Zeiten ein erfülltes Leben führen und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten kann.

In dem Gespräch mit Johannes Kram von taz.de wird deutlich, wie wichtig es ist, über die Reaktionen auf die optische Veränderung durch HIV zu sprechen. Die Stigmatisierung und das Voyeurism, denen Uecker ausgesetzt war, verdeutlichen die Notwendigkeit, eine offene und ehrliche Auseinandersetzung mit der Krankheit und ihren Auswirkungen zu führen. Nur so kann die Gesellschaft lernen, mit Menschen, die von HIV betroffen sind, respektvoll und einfühlsam umzugehen.

Die Geschichte von Georg Uecker ist ein wichtiger Teil der deutschen Zeitgeschichte. Sie erinnert uns an die Schwierigkeiten, denen Menschen mit HIV in den 1990er Jahren ausgesetzt waren, und an die Bedeutung von Aufklärung und Prävention. Ueckers Mut und sein Engagement haben dazu beigetragen, das Stigma von HIV zu verringern und die öffentliche Wahrnehmung der Krankheit zu verändern. Sein Leben ist ein Vorbild für viele und ein Zeugnis dafür, wie wichtig es ist, sich für seine Überzeugungen einzusetzen und sich nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen.