Stellt sich die Frage, ob ein Kuss wirklich mehr als nur ein flüchtiger Moment der Zuneigung sein kann? Die Antwort ist ein klares Ja, denn er birgt das Potenzial, eine Infektion auszulösen, die als Pfeiffersches Drüsenfieber bekannt ist und durch das weitverbreitete Epstein-Barr-Virus (EBV) verursacht wird.

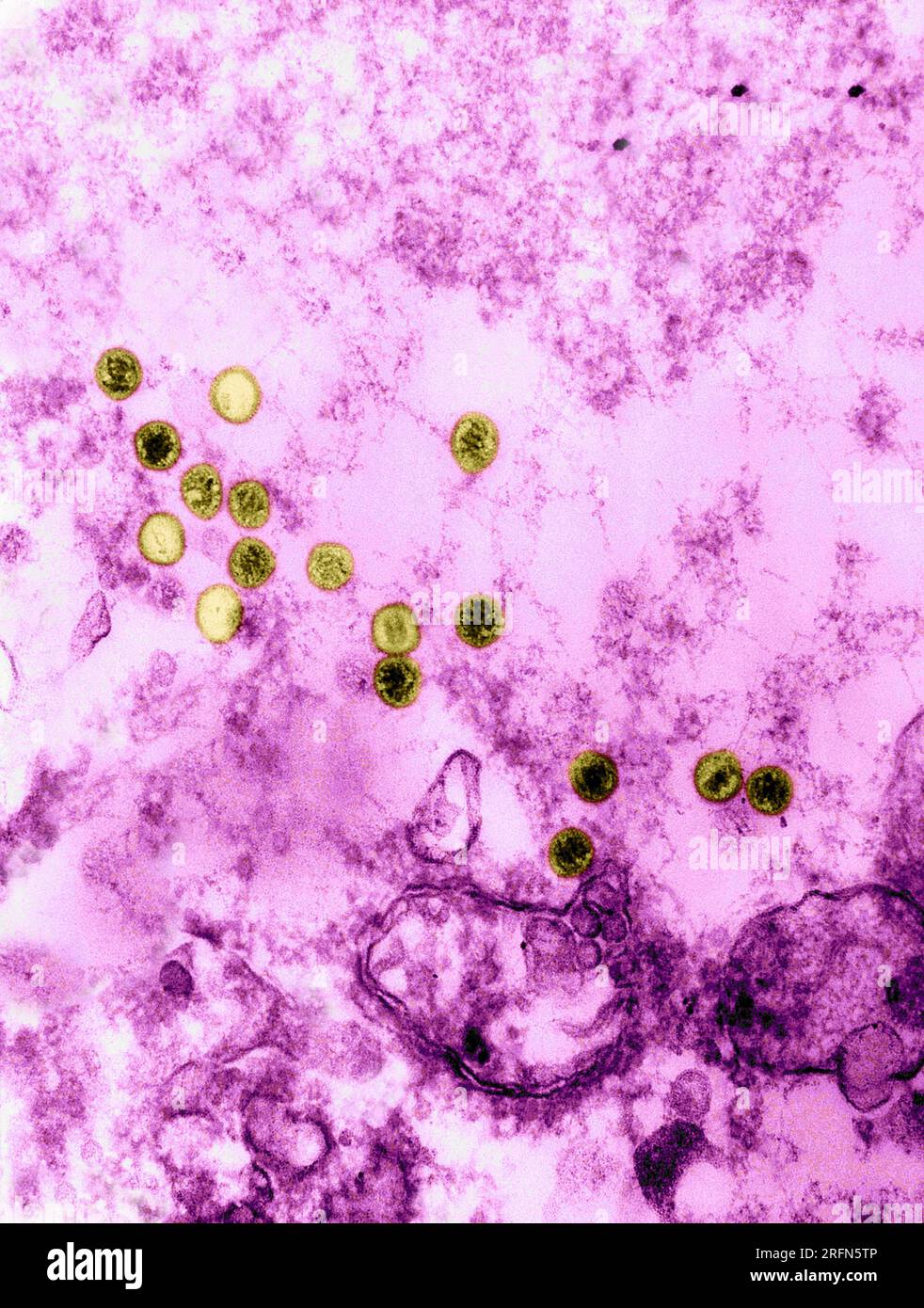

Dieses Virus, das zur Familie der Herpesviren gehört, ist ein Meister der Tarnung und Ausbreitung. Es tarnt sich in unserem Speichel, wodurch es durch scheinbar harmlose Handlungen wie Küssen, dem Teilen von Getränken oder Essbesteck übertragen werden kann. Die Infektion, auch liebevoll Kusskrankheit genannt, betrifft weltweit Millionen von Menschen und hinterlässt oft mehr als nur einen unangenehmen Geschmack im Mund. Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit, beträgt in der Regel zwischen vier und sechs Wochen. In dieser Zeit kann sich das Virus im Körper unbemerkt vermehren, bevor es die typischen Symptome auslöst.

Das Epstein-Barr-Virus ist ein wahres Chamäleon, das eine Vielzahl von Symptomen hervorrufen kann. Typische Anzeichen sind leichtes Fieber, geschwollene Lymphknoten, oft im Hals- und Nackenbereich, extreme Müdigkeit, Halsschmerzen und entzündete Mandeln. In manchen Fällen können auch Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit und ein allgemeines Krankheitsgefühl hinzukommen. Die Symptome können von mild bis schwer variieren, was die Diagnose erschwert. Oft werden die Symptome zunächst mit einer gewöhnlichen Erkältung oder Grippe verwechselt. Besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen tritt die Krankheit häufiger auf, während sie bei Kleinkindern oft unbemerkt oder mit milderen Symptomen verläuft.

Die Diagnose des Pfeifferschen Drüsenfiebers basiert in der Regel auf einer Kombination aus den klinischen Symptomen und Laboruntersuchungen. Ein Arzt wird zunächst die Krankengeschichte erheben und eine körperliche Untersuchung durchführen. Dabei achtet er auf die typischen Anzeichen wie geschwollene Lymphknoten und entzündete Mandeln. Um die Diagnose zu bestätigen, werden in der Regel Bluttests durchgeführt. Ein Blutbild kann erhöhte Lymphozyten, eine Art von weißen Blutkörperchen, aufzeigen, die auf eine Virusinfektion hindeuten. Zudem kann ein Antikörpertest durchgeführt werden, der spezifische Antikörper gegen das EBV nachweist. In einigen Fällen, insbesondere wenn die Symptome unklar sind oder andere Erkrankungen ausgeschlossen werden müssen, können weitere Untersuchungen wie eine Leberfunktionsprüfung durchgeführt werden.

Die Behandlung des Pfeifferschen Drüsenfiebers konzentriert sich hauptsächlich auf die Linderung der Symptome, da es keine spezifische antivirale Therapie gibt, die das Virus direkt bekämpft. Der Körper muss die Infektion selbst bekämpfen. Ruhe und Schonung sind das A und O. Ausreichend Schlaf und das Vermeiden von anstrengenden Aktivitäten unterstützen den Genesungsprozess. Fiebersenkende Mittel wie Paracetamol oder Ibuprofen können zur Linderung von Fieber und Schmerzen eingesetzt werden. Bei starken Halsschmerzen können Lutschtabletten oder Gurgellösungen helfen. Eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Flüssigkeitszufuhr sind ebenfalls wichtig, um den Körper bei der Genesung zu unterstützen. In seltenen Fällen, wenn bakterielle Sekundärinfektionen wie eine Mandelentzündung auftreten, können Antibiotika erforderlich sein. Bei einer Milzvergrößerung sollte auf Sportarten und Aktivitäten verzichtet werden, die das Verletzungsrisiko erhöhen.

Das Epstein-Barr-Virus ist nicht nur der Hauptauslöser des Pfeifferschen Drüsenfiebers, sondern steht auch im Verdacht, andere Erkrankungen auslösen oder begünstigen zu können. So wird beispielsweise ein Zusammenhang zwischen EBV und dem chronischen Erschöpfungssyndrom (CFS) vermutet. In seltenen Fällen kann es zu Komplikationen wie einer Milzvergrößerung (Splenomegalie) kommen, die das Risiko für eine Milzruptur erhöht. Auch neurologische Komplikationen wie eine Hirnhautentzündung (Meningitis) oder eine Gehirnentzündung (Enzephalitis) sind möglich, aber selten. Aktuelle Forschungsergebnisse deuten zudem auf einen möglichen Zusammenhang zwischen EBV und der Entstehung von Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose (MS) hin. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Zusammenhänge noch Gegenstand intensiver Forschung sind und nicht jeder, der sich mit EBV infiziert, zwangsläufig an diesen Folgeerkrankungen erkrankt.

Die Frage nach dem Schutz vor dem Epstein-Barr-Virus ist berechtigt, doch die Antwort ist ernüchternd: Es gibt keine Impfung. Da das Virus so weit verbreitet ist, ist eine Ansteckung im Laufe des Lebens sehr wahrscheinlich. Allerdings kann man durch einige Verhaltensregeln das Ansteckungsrisiko minimieren. Dazu gehört, den direkten Kontakt mit Speichel von infizierten Personen zu vermeiden. Das bedeutet, Küssen, das Teilen von Getränken, Essbesteck und Zahnbürsten zu unterlassen, insbesondere wenn man weiß, dass die andere Person infiziert ist oder Symptome aufweist. Eine gute Hygiene, wie regelmäßiges Händewaschen, kann ebenfalls dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu reduzieren. Da das Virus im Körper verbleibt, besteht auch nach der Genesung ein geringes Risiko, andere anzustecken.

Das Epstein-Barr-Virus ist ein Paradebeispiel für die versteckten Gefahren, die in unserem Alltag lauern. Es erinnert uns daran, dass scheinbar harmlose Handlungen wie ein Kuss weitreichende Folgen haben können. Obwohl das Pfeiffersche Drüsenfieber in der Regel harmlos verläuft, kann es die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Ein Verständnis für die Symptome, die Übertragungswege und die möglichen Komplikationen ist daher entscheidend, um die Krankheit frühzeitig zu erkennen und angemessen zu behandeln. Die Forschung arbeitet unermüdlich daran, die komplexen Zusammenhänge zwischen dem EBV und anderen Erkrankungen zu entschlüsseln. Bis dahin bleibt ein achtsamer Umgang mit unseren Mitmenschen und eine gute Hygiene die besten Schutzmaßnahmen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Epstein-Barr-Virus eine weitverbreitete und tückische Bedrohung darstellt, die mehr als nur ein leichtes Unwohlsein verursachen kann. Die „Kusskrankheit“ ist ein Weckruf, die Risiken, die in unserer alltäglichen Umgebung lauern, ernst zu nehmen. Wissen ist Macht, und je mehr wir über dieses Virus und seine Auswirkungen verstehen, desto besser sind wir in der Lage, uns selbst und unsere Lieben zu schützen. Die Aufklärung über Symptome, Ansteckungswege und mögliche Komplikationen ist der erste Schritt, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.

Die Forschung im Bereich des Epstein-Barr-Virus ist ein aktives Feld, und Wissenschaftler weltweit arbeiten unermüdlich daran, die komplexen Mechanismen des Virus besser zu verstehen. Neue Erkenntnisse über die Wechselwirkungen des Virus mit dem Immunsystem, die Entwicklung von Impfstoffen und die möglichen Zusammenhänge mit anderen Erkrankungen sind wichtige Ziele. Durch diese kontinuierliche Forschung können wir hoffen, in Zukunft wirksamere Strategien zur Prävention und Behandlung von Erkrankungen entwickeln zu können, die durch das EBV verursacht werden.

Das Epstein-Barr-Virus und das Pfeiffersche Drüsenfieber sind ein Spiegelbild der komplexen Welt der Viren und Infektionen. Sie zeigen uns, wie wichtig es ist, unsere Gesundheit ernst zu nehmen und uns über die potenziellen Risiken, denen wir täglich ausgesetzt sind, zu informieren. Indem wir wachsam sind, uns an bewährte Hygienepraktiken halten und uns über neue Erkenntnisse informieren, können wir einen proaktiven Ansatz zur Förderung unserer Gesundheit und unseres Wohlbefindens verfolgen.

Die Auswirkungen des EBV sind weitgreifend. Nicht nur die direkten Symptome des Pfeifferschen Drüsenfiebers sind von Bedeutung, sondern auch die langfristigen Folgen und die möglichen Zusammenhänge mit anderen Erkrankungen. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Präventionsmaßnahmen ernst zu nehmen und sich aktiv für eine Reduzierung der Ansteckungsrisiken einzusetzen. Die Kenntnis der Symptome, der Übertragungswege und der möglichen Komplikationen ist essenziell, um die Krankheit frühzeitig zu erkennen und eine angemessene Behandlung zu gewährleisten.

Schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass das Epstein-Barr-Virus ein Teil unserer Welt ist und uns täglich begegnet. Ein umfassendes Verständnis dieses Virus und seiner Auswirkungen ist von entscheidender Bedeutung, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und zukünftige Generationen vor den Gefahren zu bewahren, die durch dieses weit verbreitete Virus entstehen. Bleiben Sie informiert, bleiben Sie gesund, und denken Sie daran: Ein Kuss kann mehr sein als nur ein Kuss.