Ist es möglich, dass eine scheinbar harmlose Antibiotikabehandlung zu einer potenziell lebensbedrohlichen Infektion führen kann? Tatsächlich ist die Infektion mit Clostridioides difficile (C. diff) eine der häufigsten Ursachen für krankenhausbedingte Durchfälle und kann, insbesondere bei geschwächten Patienten, verheerende Folgen haben.

Die Welt der Medizin ist komplex und ständig in Bewegung. Neue Erkenntnisse, veränderte Behandlungsmethoden und das Auftreten resistenter Erreger stellen uns immer wieder vor Herausforderungen. Eine dieser Herausforderungen ist die Clostridioides difficile-Infektion (CDI), die oft unterschätzt wird, aber eine erhebliche Belastung für das Gesundheitswesen darstellt. Sie ist nicht nur eine ernsthafte Erkrankung für den Einzelnen, sondern auch ein bedeutendes Problem in Bezug auf Hygiene und Infektionskontrolle. Die Infektion, die durch das Bakterium Clostridioides difficile (früher bekannt als Clostridium difficile) verursacht wird, ist ein wachsendes Anliegen in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen weltweit. Die steigenden Infektionsraten, die Schwere der Erkrankung und die Komplexität der Behandlung machen die CDI zu einem wichtigen Thema, das sowohl medizinisches Fachpersonal als auch die Öffentlichkeit angeht.

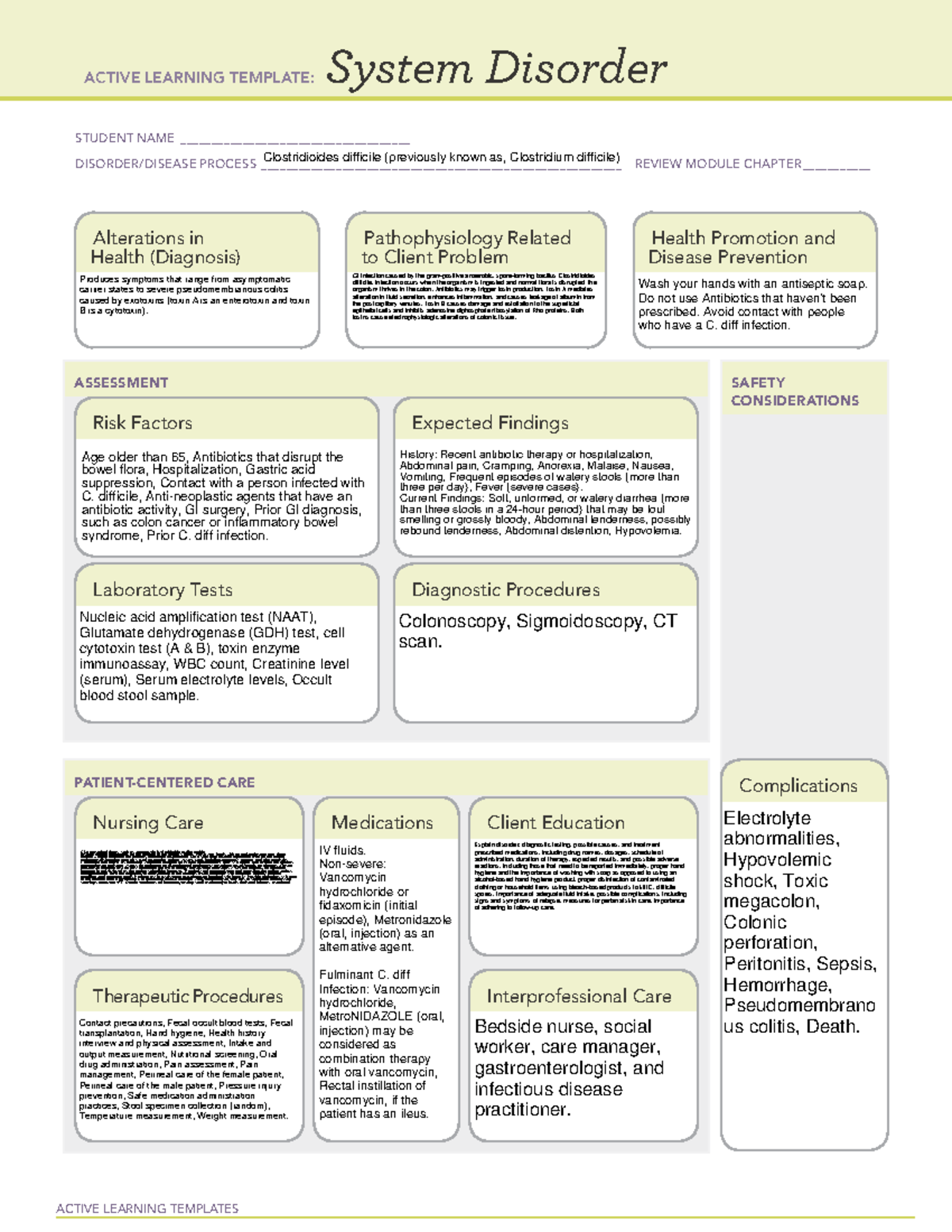

Um die Problematik der CDI besser zu verstehen, ist es hilfreich, sich die wichtigsten Fakten und Hintergründe vor Augen zu führen. Das Bakterium Clostridioides difficile ist ein Sporenbildner, was bedeutet, dass es widerstandsfähige Sporen bildet, die in der Umwelt lange überleben können. Diese Sporen sind resistent gegen viele Desinfektionsmittel und können durch Kontakt übertragen werden. Eine Infektion mit C. difficile tritt häufig nach einer Antibiotikabehandlung auf, da Antibiotika die normale Darmflora zerstören und somit C. difficile die Möglichkeit geben, sich unkontrolliert zu vermehren. Weitere Risikofaktoren sind ein hohes Alter, Vorerkrankungen, ein geschwächtes Immunsystem und die Einnahme von Protonenpumpenhemmern, die die Magensäureproduktion reduzieren und so die Abwehrmechanismen des Körpers schwächen können.

Die Symptome einer CDI können variieren, von leichten Durchfällen bis hin zu schweren, lebensbedrohlichen Komplikationen wie pseudomembranöser Kolitis, Toxischem Megakolon, Darmperforation und Sepsis. Zu den häufigsten Symptomen gehören wässriger Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Fieber und Appetitlosigkeit. Die Diagnose erfolgt in der Regel durch den Nachweis von C. difficile oder seiner Toxine in einer Stuhlprobe. Hierbei kommen verschiedene Testmethoden zum Einsatz, darunter der Nachweis von Glutamat-Dehydrogenase (GDH), des C. difficile-Toxins A und B mittels Enzyme Immunoassay (EIA) oder Enzym-linked Immunosorbent Assay (ELISA) sowie der Nachweis von C. difficile-Genen mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR).

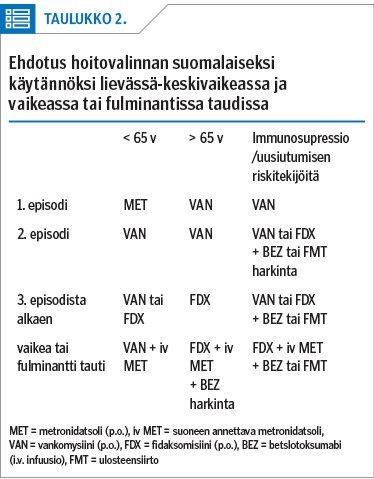

Die Behandlung einer CDI hängt vom Schweregrad der Erkrankung ab. In leichten Fällen kann der Abbruch der Antibiotikagabe, die die Infektion ausgelöst hat, bereits zu einer Besserung führen. In schwereren Fällen werden in der Regel Antibiotika eingesetzt, die spezifisch gegen C. difficile wirken, wie beispielsweise Vancomycin oder Fidaxomicin. Bei rezidivierenden Infektionen, also wenn die Infektion immer wiederkehrt, kann eine Stuhltransplantation in Betracht gezogen werden. Hierbei wird der Darm des Patienten mit gesunden Darmbakterien von einem Spender besiedelt, um die Darmflora wiederherzustellen und das Wachstum von C. difficile zu unterdrücken.

Ein wesentlicher Aspekt im Umgang mit CDI ist die Prävention. Dazu gehört eine sorgfältige Händehygiene, insbesondere vor und nach dem Kontakt mit Patienten, sowie die Anwendung geeigneter Desinfektionsmittel, um die Sporen von C. difficile abzutöten. Der Einsatz von Antibiotika sollte nur bei nachgewiesener bakterieller Infektion erfolgen und möglichst kurz gehalten werden. Die Überwachung der Patienten auf Symptome einer CDI ist ebenfalls von großer Bedeutung, um eine frühzeitige Diagnose und Behandlung zu ermöglichen. Darüber hinaus sind eine gute Ernährung und die Förderung der Darmgesundheit wichtige Bestandteile der Prävention.

Die Forschung im Bereich der CDI ist aktiv und vielfältig. Es werden neue diagnostische Verfahren entwickelt, um die Infektion schneller und genauer zu identifizieren. Auch neue Therapieansätze werden erforscht, wie beispielsweise Antikörper gegen C. difficile-Toxine oder Impfstoffe. Darüber hinaus werden die Risikofaktoren und die Mechanismen der Infektion weiterhin untersucht, um die Prävention und Behandlung zu verbessern. Ein vielversprechender Ansatz ist die Entwicklung von Medikamenten, die gezielt in die Pathogenese von C. difficile eingreifen, ohne die gesamte Darmflora zu beeinträchtigen. Auch die Rolle des Mikrobioms und seine Auswirkungen auf die Entstehung und den Verlauf der CDI stehen im Fokus der Forschung.

Clostridioides difficile ist nicht nur in den USA ein großes Gesundheitsproblem, wo jährlich 500.000 Infektionen etwa 15.000 Todesfälle verursachen, sondern weltweit. Die Infektionsraten variieren je nach Region und Gesundheitssystem. Das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) und andere Organisationen sammeln Daten und veröffentlichen Empfehlungen zur Prävention und Kontrolle von CDI. Die Kenntnis dieser globalen Dimension ist entscheidend, um effektive Strategien zur Eindämmung der Ausbreitung von C. difficile zu entwickeln und umzusetzen.

Die Herausforderungen im Umgang mit CDI sind vielfältig. Die steigende Resistenz gegen Antibiotika, die Komplexität der Behandlung, die Rezidivraten und die Notwendigkeit einer strengen Hygiene erfordern einen ganzheitlichen Ansatz. Das bedeutet, dass alle Beteiligten – Ärzte, Pflegepersonal, Patienten, Angehörige und das Gesundheitssystem – zusammenarbeiten müssen, um die Ausbreitung von C. difficile zu verhindern und die Patientenversorgung zu verbessern. Die Sensibilisierung für das Problem und die kontinuierliche Weiterbildung aller Beteiligten sind von entscheidender Bedeutung.

In den letzten Jahren wurde die Clostridioides difficile-Infektion (CDI) immer stärker in den Fokus gerückt, und ihre Hauptursache, die CDI, ist eine der häufigsten im Gesundheitswesen erworbenen Infektionen. C. difficile-Sporen werden in der Umgebung verbreitet und sammeln sich in patientennahen Bereichen durch eine breite Palette von Faktoren an. Antibiotika sind in diesem Zusammenhang ein zweischneidiges Schwert. Sie retten Leben, können aber auch die Darmflora schädigen und so eine CDI auslösen. Insbesondere Cephalosporine, Clindamycin und Fluorchinolone sollten mit Vorsicht eingesetzt werden. Etwa 25 % der Fälle von Antibiotika-assoziierter Diarrhoe werden durch Clostridioides difficile verursacht. Die frühzeitige Diagnose und adäquate Therapie sind daher unerlässlich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die CDI eine ernstzunehmende Erkrankung ist, die sowohl für den Einzelnen als auch für das Gesundheitssystem erhebliche Auswirkungen hat. Die Prävention, die frühzeitige Diagnose und die adäquate Behandlung sind von entscheidender Bedeutung, um die Ausbreitung von C. difficile zu verhindern und die Patientenversorgung zu verbessern. Die Forschung und die kontinuierliche Weiterbildung des medizinischen Fachpersonals sind unerlässlich, um die Herausforderungen im Umgang mit CDI zu meistern und die Gesundheit der Patienten zu schützen. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten ist entscheidend, um die Ausbreitung von C. difficile zu verhindern und die Patientenversorgung zu verbessern. Es ist ein fortlaufender Prozess, der Engagement, Wissen und die Anwendung bestmöglicher Praktiken erfordert.

Die Überwachung von CDI-Fällen in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen ist von großer Bedeutung, um die Infektionsraten zu erfassen, Trends zu erkennen und gezielte Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle zu ergreifen. Dies kann durch die Erhebung von Daten über die Anzahl der Fälle, die Risikofaktoren, die Behandlungsmethoden und die Ergebnisse der Behandlung erfolgen. Die Ergebnisse der Überwachung können genutzt werden, um die Wirksamkeit von Präventions- und Kontrollmaßnahmen zu bewerten und gegebenenfalls anzupassen. Die kontinuierliche Überwachung und Bewertung sind somit unerlässlich, um die Qualität der Patientenversorgung zu gewährleisten und die Ausbreitung von CDI zu minimieren.

Die Entwicklung neuer Strategien zur Prävention und Behandlung von CDI ist ein aktives Forschungsfeld. Ein vielversprechender Ansatz ist die Entwicklung von Impfstoffen, die vor einer C. difficile-Infektion schützen können. Auch die Entwicklung von neuen Antibiotika, die spezifisch gegen C. difficile wirken und die Darmflora weniger beeinträchtigen, wird erforscht. Darüber hinaus werden neue diagnostische Verfahren entwickelt, um die Infektion schneller und genauer zu identifizieren. Ein weiterer Ansatz ist die Untersuchung der Rolle des Mikrobioms und seine Auswirkungen auf die Entstehung und den Verlauf der CDI. Das Verständnis der komplexen Wechselwirkungen im Darm ist von entscheidender Bedeutung, um effektive Therapien zu entwickeln, die das Gleichgewicht der Darmflora wiederherstellen und das Wachstum von C. difficile unterdrücken.

Die Zukunft der CDI-Behandlung und -Prävention hängt von der Zusammenarbeit aller Beteiligten ab. Ärzte, Pflegekräfte, Apotheker, Hygienefachkräfte, Patienten und Angehörige müssen zusammenarbeiten, um die Ausbreitung von C. difficile zu verhindern und die Patientenversorgung zu verbessern. Die Sensibilisierung für das Problem, die kontinuierliche Weiterbildung und die Anwendung bestmöglicher Praktiken sind von entscheidender Bedeutung. Die Forschung muss weiter vorangetrieben werden, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und innovative Therapieansätze zu entwickeln. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir die Herausforderungen im Umgang mit CDI meistern und die Gesundheit der Patienten schützen.