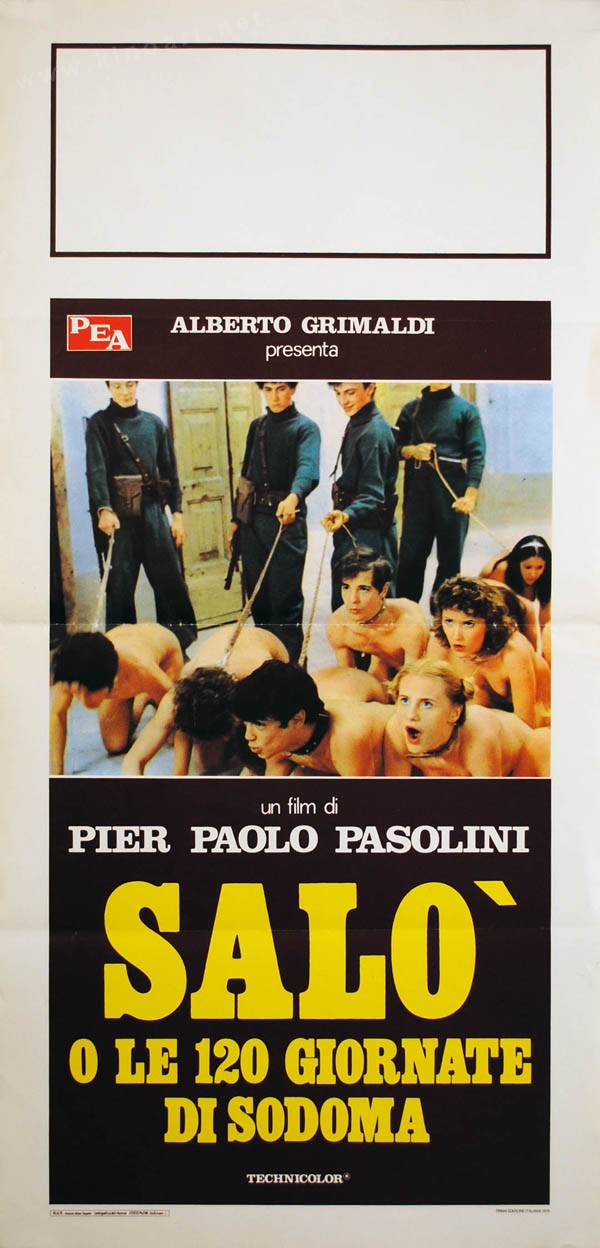

War der Film Salò o le 120 giornate di Sodoma wirklich nur ein Film? Ein Film, der die Grenzen des guten Geschmacks sprengt, ein Manifest des Schreckens oder vielleicht sogar ein Spiegelbild der menschlichen Abgründe – dieser Film ist zweifellos ein kulturelles Artefakt von bleibendem Wert und einer verstörenden Schönheit.

Am 26. Januar 1976, kurz vor dem Tod seines Regisseurs Pier Paolo Pasolini, erblickte Salò oder die 120 Tage von Sodom das Licht der Welt. Ein Film, der bis heute kontrovers diskutiert wird und dessen Bilder tief in das kollektive Gedächtnis eingebrannt sind. Basierend auf dem Werk des Marquis de Sade, entführt uns Pasolini in eine Welt des Grauens, der Gewalt und der Erniedrigung. Die Geschichte spielt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in Salò, einer kleinen Stadt am Gardasee, wo vier reiche, einflussreiche Männer, die sogenannten Ehrenmänner, eine Gruppe von jungen Menschen gefangen halten und ihnen unvorstellbare Torturen zufügen. Pasolinis letztes Werk ist mehr als nur ein Film – es ist ein Schrei, ein Aufschrei gegen die Macht, die Grausamkeit und die Entmenschlichung.

Um die Komplexität dieses umstrittenen Werkes besser zu verstehen, werfen wir einen Blick auf die zentralen Figuren, die diesen Film zu dem machen, was er ist:

| Name | Rolle im Film | Bemerkungen |

|---|---|---|

| Pier Paolo Pasolini | Regisseur und Drehbuchautor | Einer der bedeutendsten italienischen Filmemacher des 20. Jahrhunderts. Seine Filme zeichnen sich durch politische Brisanz, ästhetische Radikalität und eine Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur aus. |

| Marquis de Sade | Autor des zugrunde liegenden Buches Die 120 Tage von Sodom | Ein französischer Aristokrat und Schriftsteller, dessen Werk sich durch die explizite Darstellung von sexuellem Sadismus und Gewalt auszeichnet. |

| Die vier Herren (nicht im Film namentlich genannt) | Hauptfiguren, die die jungen Menschen gefangen halten und quälen | Repräsentieren die korrumpierte Machtelite und die dunkle Seite der menschlichen Natur. |

| Die jungen Gefangenen | Opfer der Herren | Werden ihrer Unschuld beraubt und erleiden unvorstellbare Qualen. Sie symbolisieren die Verletzlichkeit des Menschen und die Brutalität der Macht. |

Weiterführende Informationen und Hintergründe zu Pier Paolo Pasolini und seinem filmischen Werk finden sich auf der Website der Internationalen Pier Paolo Pasolini Gesellschaft.

Die 120 Tage von Sodom ist nicht nur ein Film, sondern auch ein literarisches Meisterwerk. Der Marquis de Sade schrieb das zugrunde liegende Buch, Die 120 Tage von Sodom, während er in der Bastille gefangen war. Es ist eine erschöpfende Auflistung sexueller Abirrungen und die erste systematische Erforschung – hundert Jahre vor Krafft-Ebing und Freud – der Psychopathologie des Geschlechts. Das Werk, ein Fragment, wie es bezeichnet wurde, stellt einen intensiven Einblick in die menschliche Psyche dar, der bis heute schockiert und provoziert. In den „Hundertzwanzig Tagen von Sodom“ wollte de Sade nicht weniger als die vollständige Dekonstruktion der menschlichen Moral und der gesellschaftlichen Konventionen erreichen.

Der Film folgt dem gleichen Grundmuster: Vier wohlhabende Männer, die sich in einer Villa in Salò, einer Stadt am Gardasee, verbarrikadieren, um eine Gruppe von jungen Menschen zu entführen und zu missbrauchen. Sie unterwerfen ihre Opfer einem Regime der Gewalt, der Erniedrigung und der Perversion. Die Bilder sind verstörend, die Handlungen brutal und die Botschaft unmissverständlich: Macht korrumpiert, und die menschliche Natur ist anfällig für das Böse. Die 120 Tage von Sodom ist ein Film, der nicht unterhalten will. Er will provozieren, schockieren und zum Nachdenken anregen.

Die Kritiken zu Salò o le 120 giornate di Sodoma waren von Anfang an gespalten. Während einige den Film als Meisterwerk ansahen, das die Grenzen des Kinos neu definierte, verurteilten andere ihn als Pornografie, die Gewalt verherrlicht. Tatsächlich ist der Film bis heute ein Gegenstand heftiger Kontroversen. Es gibt keine einfache Antwort darauf, ob der Film Kunst oder Obszönität ist. Er zwingt uns, über die Natur des Menschen, die Mechanismen der Macht und die Rolle der Kunst in der Gesellschaft nachzudenken.

Die Adaption des Werkes des Marquis de Sade durch Pasolini ist insofern bemerkenswert, als dass sie nicht nur die expliziten sexuellen Inhalte des Buches aufgreift, sondern auch dessen philosophischen Kern. De Sade, der in einer Zeit der sozialen und politischen Umwälzungen lebte, hinterfragte die Grundlagen der Moral und der Gesellschaft. Er lehnte die traditionellen Werte ab und suchte nach einer neuen Form des Denkens und Handelns. Pasolini greift diese Gedanken auf und überträgt sie in die Welt des Kinos.

Der Film ist in vier Teile gegliedert, die jeweils eine bestimmte Phase des Missbrauchs darstellen: Die Obsession, Die Scheiße, Die Scheiße, Die Scheiße und die Folter. Jeder Teil wird von den Herren kontrolliert, die ihre Opfer immer weiter erniedrigen und entmenschlichen. Der Film erreicht seinen Höhepunkt in einer Orgien, in der die jungen Menschen ihrer Würde beraubt und schließlich getötet werden. Diese Szenen sind von extremer Härte und Gewalt geprägt, aber sie sind auch Ausdruck von Pasolinis tiefem Pessimismus gegenüber der menschlichen Natur.

Der Film ist jedoch nicht nur eine Darstellung von Gewalt und Erniedrigung. Er ist auch ein Kommentar zur politischen Situation in Italien zu Pasolinis Zeit. Der Film entstand in einer Zeit politischer Unruhen und sozialer Spannungen. Pasolini kritisierte die korrupte Machtelite, die soziale Ungleichheit und die Heuchelei der bürgerlichen Gesellschaft. Die 120 Tage von Sodom ist daher auch ein politischer Film, der die Verbrechen der Macht anprangert.

Die Dreharbeiten selbst waren von Schwierigkeiten geprägt. Pasolini wurde von konservativen Kreisen angefeindet, die versuchten, die Produktion zu stoppen. Der Film wurde nach seiner Veröffentlichung verboten und zensiert. Diese Zensur ist ein weiteres Beispiel für die Unterdrückung der Kunst durch die Macht, gegen die sich Pasolini in seinem Werk immer wieder auflehnte.

Die Rezeption des Films war und ist bis heute von Widersprüchen geprägt. Während einige Kritiker den Film als Meisterwerk lobten, wurde er von anderen als pornografisch oder geschmacklos verurteilt. Trotz dieser Kontroversen hat der Film eine große Fangemeinde gefunden und gilt als einflussreiches Werk der Filmgeschichte. Er hat Filmemacher und Künstler auf der ganzen Welt inspiriert und dazu beigetragen, die Grenzen des Kinos zu erweitern.

Was Salò so erschreckend macht, ist seine gnadenlose Ehrlichkeit. Der Film scheut sich nicht, die dunklen Seiten der menschlichen Natur zu zeigen. Er konfrontiert uns mit unserer eigenen Fähigkeit zur Gewalt, zur Grausamkeit und zur Gleichgültigkeit. Er ist ein Spiegel, der uns dazu zwingt, uns selbst zu hinterfragen.

Die Verwendung von Musik in Salò ist ein weiteres wichtiges Element, das zur verstörenden Wirkung des Films beiträgt. Die Musik ist oft kontrastreich, sie unterstreicht die Brutalität der Szenen oder erzeugt eine surreale Atmosphäre. Sie dient dazu, die Emotionen des Zuschauers zu manipulieren und ihn in das Geschehen hineinzuziehen.

Die 120 Tage von Sodom, das Buch, wurde von vielen als unlesbar oder zumindest als extrem verstörend empfunden. Doch Pasolini, der selbst Schriftsteller war, erkannte die philosophische Tiefe des Werkes und übertrug es auf die Leinwand. Er schuf damit ein filmisches Werk, das ebenso verstörend wie faszinierend ist. Ein Werk, das uns dazu zwingt, über die Natur des Bösen, die Macht der Kunst und die Grenzen der menschlichen Erfahrung nachzudenken.

Der Film ist ein Kommentar über Macht und Unterdrückung, ein Porträt der menschlichen Grausamkeit, aber auch eine Reflexion über die Natur der Kunst. Pasolini war kein Moralist, er wollte nicht belehren. Er wollte provozieren, aufwühlen und zum Nachdenken anregen. Und das ist ihm gelungen.

In der heutigen Zeit, in der die Grenzen des Darstellbaren immer weiter verschoben werden, ist Salò immer noch ein Film, der schockiert und verstört. Aber er ist auch ein Film, der uns dazu zwingt, über die wichtigen Fragen der menschlichen Existenz nachzudenken. Ein Film, der uns daran erinnert, dass die Kunst eine wichtige Rolle in der Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten der menschlichen Natur spielt.

Dieser Film ist kein Film für jedermann. Er ist ein Film, der polarisiert, verstört und verunsichert. Aber er ist auch ein Film, der uns etwas über uns selbst und über die Welt, in der wir leben, lehren kann. Er ist ein Werk, das in seiner Unangepasstheit und Radikalität bis heute relevant ist.